山岸凉子は、1970年代の後半から1980年代の前半にかけて、非常にとんがった作品を描いていた。

私が彼女の作品を読み始めたのは、この年代の作品からで、少女漫画でありながら知的な印象を持つ作品と繊細な絵に魅了されたのが大きい。

「ストロベリー・ナイト・ナイト」も、そんな作品の一つだ。

病院で目覚めた少女が、街を散歩する。

しかし、街にはなぜか異常な光景があふれている。

車を壊す暴徒

草むらでセックスをするカップル

息子を轢き殺され狂気のうちに走り回る母親

酒を飲み小便を垂れ流し泣いている中年男

おもちゃやお菓子を店から奪う子供たち

睡眠薬を飲んで眠る人

大音量で音楽を聴く若者

冷蔵庫の食べ物をひたすら食べる中年男

車で次々と人々を轢き殺すインテリ男

ボロボロの制服を着た警官

やがて、読者は、この街が核ミサイルが落ちる直前の状況下にあることが分かる。

救いようのない世紀末の光景。

しかし、今、読むと、山岸凉子の意図は、おそらく、今まで精神的なトラブルを抱え、病院に入院していた少女が、街を散策し、様々な人々の本性を見て、安心し、その精神的な桎梏から解き放たれる姿を描くことにあったのだと思う。

その瞬間が、たとえ、壊滅寸前の街の中にあったとしても。

彼女の作品には、そんな主人公が多い。

こんなどうしようもない状況下でも、精神的な自由をまっすぐに求めるのだ。

山岸凉子の作品に惹かれるのは、これも理由の一つかもしれない。

2014年12月24日水曜日

2014年12月23日火曜日

現代世界の十大小説/池澤夏樹

タイトルが、若干、大仰すぎる気がするが、簡単に言ってしまうと、現代の世界文学の手引きのような本だ。

その世界文学も、池澤夏樹編集の世界文学全集の作品がベースになっており、これに、「百年の孤独」と「悪童日記」を加えた10の作品のあらすじと作品の特徴、背景などを説明している。

◎ 百年の孤独 / ガルシア・マルケス

◎ 悪童日記 / アゴタ・クリストフ

◎ マイトレイ / ミルチャ・エリアーデ

◎ サルガッソーの広い海 / ジーン・リース

◎ フライデーあるいは太平洋の冥界 / ミシェル・トゥルニエ

◎ 老いぼれグリンゴ / カルロス・フエンテス

◎ クーデター / ジョン・アップダイク

◎ アメリカの鳥 / メアリー・マッカーシー

◎ 戦争の悲しみ / バオ・ニン

◎ 苦海浄土 / 石牟礼 道子

これをみると、南米コロンビア、ハンガリー、ルーマニア、インド、ドミニカ、ジャマイカ、イギリス、パリ、南洋の島、パナマ、メキシコ、アメリカ、アフリカのどこかの国、フランス、ベトナム、日本と、様々な国に触れていて、いわゆる昔の世界文学全集の大半を占める欧米、ロシア文学の偏りとは対照的な構成になっている。

池澤夏樹 個人編集の世界文学全集は、「即戦力の文学」、「国境、言語を超えた普遍性」、「世界そのものを直接理解できるような資質」を持つ作品という基準で選択された。

そして、第二次世界大戦後、それまで抑圧の中にいた二つの存在である「植民地」の人々と「女性」の強い表現意欲によって書かれた作品ということらしい。

この2つの要素は、ポストコロリアリズム(植民地主義以降)、フェミニズムという言葉で説明されている。

ポストコロリアリズムと言われても、ピンとこないのが普通の日本人だと思うが、紹介された作品を読んでいくと、世界には、国境があり、出身国による階級があり、他人の前では、自分のアイデンティティを説明しなければならない場面がある。

むしろ、それが普通なのだということが分かる。

ある意味、これらの作品には、日本という国を客観的に見るための見識と教養が詰まっていると言ってもいいかもしれない。

本書の末尾でも書かれていたが、小説という媒体は、相当のことができるのだなという気がする。

その特徴を、池澤さんは、「ぼくたちが考えるたいていの問題は小説という思考のツールによって解決とは行かないまでも記述と解析ができる」と評している。

また、一つの問題について賛成・反対の両論併記ができる点と、百年という時間も扱うことが可能であるという点も。

小説という媒体は、まだまだ捨てたものではない、そんな気がしてくる。

その世界文学も、池澤夏樹編集の世界文学全集の作品がベースになっており、これに、「百年の孤独」と「悪童日記」を加えた10の作品のあらすじと作品の特徴、背景などを説明している。

◎ 百年の孤独 / ガルシア・マルケス

◎ 悪童日記 / アゴタ・クリストフ

◎ マイトレイ / ミルチャ・エリアーデ

◎ サルガッソーの広い海 / ジーン・リース

◎ フライデーあるいは太平洋の冥界 / ミシェル・トゥルニエ

◎ 老いぼれグリンゴ / カルロス・フエンテス

◎ クーデター / ジョン・アップダイク

◎ アメリカの鳥 / メアリー・マッカーシー

◎ 戦争の悲しみ / バオ・ニン

◎ 苦海浄土 / 石牟礼 道子

面白いのは、各々の作品の扉のページに、作者の顔写真と生まれた国、作品の舞台となった国が表示された世界地図が掲載されているところだ。

これをみると、南米コロンビア、ハンガリー、ルーマニア、インド、ドミニカ、ジャマイカ、イギリス、パリ、南洋の島、パナマ、メキシコ、アメリカ、アフリカのどこかの国、フランス、ベトナム、日本と、様々な国に触れていて、いわゆる昔の世界文学全集の大半を占める欧米、ロシア文学の偏りとは対照的な構成になっている。

池澤夏樹 個人編集の世界文学全集は、「即戦力の文学」、「国境、言語を超えた普遍性」、「世界そのものを直接理解できるような資質」を持つ作品という基準で選択された。

そして、第二次世界大戦後、それまで抑圧の中にいた二つの存在である「植民地」の人々と「女性」の強い表現意欲によって書かれた作品ということらしい。

この2つの要素は、ポストコロリアリズム(植民地主義以降)、フェミニズムという言葉で説明されている。

ポストコロリアリズムと言われても、ピンとこないのが普通の日本人だと思うが、紹介された作品を読んでいくと、世界には、国境があり、出身国による階級があり、他人の前では、自分のアイデンティティを説明しなければならない場面がある。

むしろ、それが普通なのだということが分かる。

ある意味、これらの作品には、日本という国を客観的に見るための見識と教養が詰まっていると言ってもいいかもしれない。

本書の末尾でも書かれていたが、小説という媒体は、相当のことができるのだなという気がする。

その特徴を、池澤さんは、「ぼくたちが考えるたいていの問題は小説という思考のツールによって解決とは行かないまでも記述と解析ができる」と評している。

また、一つの問題について賛成・反対の両論併記ができる点と、百年という時間も扱うことが可能であるという点も。

小説という媒体は、まだまだ捨てたものではない、そんな気がしてくる。

2014年12月21日日曜日

NHKスペシャルメルトダウン File.5 知られざる大量放出

東京電力福島第一原子力発電所事故で起きた放射能大量放出の検証を行った番組だ。

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/1221/index.html

放射能大量放出が起きていたのは、1号機から3号機までの原子炉が次々にメルトダウンした2011年3月11日から15日午前中までの4日間ではなく、15日午後から2週間の間だったというのだ。

最初の4日間の放出量は全体の25%程度だが、その後の2週間の放出量は75%に相当するものだったらしい。

(事故調査委員会が集中的に検証していたのも、メルトダウンが起きていた4日間だけだった)

大量放出は、3号機の格納器で起きたらしい。原因は3つある。

1点目は、メルトダウンを起こした3号機の格納器への消防車による注水が上手く行かなかったこと。

消防車からは1時間当たり30トンの水を送り込んでいたが、実際には1トン程度のわずかな水しか注水できなかったようだ。

その原因は、18カ所も水の抜け道があったこと、途中のポンプが上手く機能しなかったことがあるらしい。

さらに悪いことには、わずかな注水により、水蒸気が格納容器の中に充満し、高温の時間が長引き、燃料棒の損傷をさらに激しくしていた可能性があるということだった。(番組の実験検証による)

これが本当だとすると、わずかな注水がさらにメルトダウンを加速してしまったという衝撃の事実だ。

2点目は、3月15日に行った5回目のベントだ。

このベントで、放射性ヨウ素131が、大量に放出(全体の放出量の10%)されてしまった。

ベントとは、格納容器を保護するため、容器内の圧力を下げることを目的に、放射性物質を含む気体を水でクリーニングし、放射能の濃度を下げた上で、、外部に放出することだ。

本来であれば、水で放射性物質はクリーニングされるはずであるが、水が高温になると、その機能が働かなくなる。

さらに、今回の番組の実験検証では、1回から4回のベントを繰り返すうちに、水が配管のなかに溜まりはじめ、それに管内の大量のヨウ素が付着し、5回目のベントの蒸気が外に押し出してしまったのではないかという推測をしている。

3点目は、4号機格納プールのメルトダウンのリスクを過大評価し、上空からの放水作業を優先してしまい、地震により喪失した各原子炉を冷却するための電源の復旧工事を遅らせてしまったという人的判断のミスだ。

放射能の大量放出が収まったのは3月末頃だが、これはその頃にようやく電源が回復したことが要因だったらしい。つまり、電源の復旧がもっと早くに出来ていれば、放出も早く収まっていたということだ。

なぜ、そのような優先順位の判断になってしまったか。大きな原因としては、事故対応策の決定権が3月15日以降、現場から東電本店に設置された政府関係者も入った統合本部に移管されてしまったことだ。

4号機格納プールには水があった。そして、実は水があるらしいということは、現場では自衛隊の上空撮影の映像で把握していたらしいのだが、政府関係者は、少ない情報しか保有していないアメリカ側から、4号機には水がないに違いない、メルトダウンが起きる危険が高いと再三、脅かされていたらしい。

その結果、本来であれば、最優先されるべき電源復旧が後回しにされ、4号機格納プールへの放水が優先されてしまった。この度重なる放水で、電源復旧の工事は大幅に遅れてしまったらしい。

(3月22日にようやく電源の復旧は本格的にできた)

番組を見て、しみじみと思ったのは、何故、こんなにも対応が裏目裏目に出てしまったのだろうと不思議になるくらい、ほとんどが失敗に終わっているということだ。

しかし、想定外の緊急事態発生時に、人が出来ることは所詮この程度のことだということが実証されたという気もする。

番組でも、NHK解説員が述べていたが、原発に100%の安全はないという結論に落ち着くと思う。

今の政府は、原発再稼働にばかり力を注いでいるが、今後、本当に原発を再稼働し、その事故のリスクを軽減したいのであれば、福島の事故の全体像の検証を継続的に行うべきだ。

それがレベル7という最も深刻な事故を起こしてしまった国の責任というものだろう。

なお、一つ気になったのは、今年3月16日に放映していた同じシリーズの番組「メルトダウン File.4 放射能”大量放出”の真相」では、爆発を起こさなかった2号機から継続的に大量の放射能放出が起きていたと放映していたことだ。

http://gold-blue-lion-by-shirayukimaru.blogspot.jp/2014/03/nhk.html

(私のブログだけでは信頼性がないので以下のブログも参考まで掲載)

http://d.hatena.ne.jp/cangael/20140320/1395273547

今回のFile.5が3号機からの大量放出が75%と言っている気がするので、前回の番組とは若干、事実の説明が異なっている。これについては何らかのコメントがほしかったと思う。

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/1221/index.html

放射能大量放出が起きていたのは、1号機から3号機までの原子炉が次々にメルトダウンした2011年3月11日から15日午前中までの4日間ではなく、15日午後から2週間の間だったというのだ。

最初の4日間の放出量は全体の25%程度だが、その後の2週間の放出量は75%に相当するものだったらしい。

(事故調査委員会が集中的に検証していたのも、メルトダウンが起きていた4日間だけだった)

大量放出は、3号機の格納器で起きたらしい。原因は3つある。

1点目は、メルトダウンを起こした3号機の格納器への消防車による注水が上手く行かなかったこと。

消防車からは1時間当たり30トンの水を送り込んでいたが、実際には1トン程度のわずかな水しか注水できなかったようだ。

その原因は、18カ所も水の抜け道があったこと、途中のポンプが上手く機能しなかったことがあるらしい。

さらに悪いことには、わずかな注水により、水蒸気が格納容器の中に充満し、高温の時間が長引き、燃料棒の損傷をさらに激しくしていた可能性があるということだった。(番組の実験検証による)

これが本当だとすると、わずかな注水がさらにメルトダウンを加速してしまったという衝撃の事実だ。

2点目は、3月15日に行った5回目のベントだ。

このベントで、放射性ヨウ素131が、大量に放出(全体の放出量の10%)されてしまった。

ベントとは、格納容器を保護するため、容器内の圧力を下げることを目的に、放射性物質を含む気体を水でクリーニングし、放射能の濃度を下げた上で、、外部に放出することだ。

本来であれば、水で放射性物質はクリーニングされるはずであるが、水が高温になると、その機能が働かなくなる。

さらに、今回の番組の実験検証では、1回から4回のベントを繰り返すうちに、水が配管のなかに溜まりはじめ、それに管内の大量のヨウ素が付着し、5回目のベントの蒸気が外に押し出してしまったのではないかという推測をしている。

3点目は、4号機格納プールのメルトダウンのリスクを過大評価し、上空からの放水作業を優先してしまい、地震により喪失した各原子炉を冷却するための電源の復旧工事を遅らせてしまったという人的判断のミスだ。

放射能の大量放出が収まったのは3月末頃だが、これはその頃にようやく電源が回復したことが要因だったらしい。つまり、電源の復旧がもっと早くに出来ていれば、放出も早く収まっていたということだ。

なぜ、そのような優先順位の判断になってしまったか。大きな原因としては、事故対応策の決定権が3月15日以降、現場から東電本店に設置された政府関係者も入った統合本部に移管されてしまったことだ。

4号機格納プールには水があった。そして、実は水があるらしいということは、現場では自衛隊の上空撮影の映像で把握していたらしいのだが、政府関係者は、少ない情報しか保有していないアメリカ側から、4号機には水がないに違いない、メルトダウンが起きる危険が高いと再三、脅かされていたらしい。

その結果、本来であれば、最優先されるべき電源復旧が後回しにされ、4号機格納プールへの放水が優先されてしまった。この度重なる放水で、電源復旧の工事は大幅に遅れてしまったらしい。

(3月22日にようやく電源の復旧は本格的にできた)

番組を見て、しみじみと思ったのは、何故、こんなにも対応が裏目裏目に出てしまったのだろうと不思議になるくらい、ほとんどが失敗に終わっているということだ。

しかし、想定外の緊急事態発生時に、人が出来ることは所詮この程度のことだということが実証されたという気もする。

番組でも、NHK解説員が述べていたが、原発に100%の安全はないという結論に落ち着くと思う。

今の政府は、原発再稼働にばかり力を注いでいるが、今後、本当に原発を再稼働し、その事故のリスクを軽減したいのであれば、福島の事故の全体像の検証を継続的に行うべきだ。

それがレベル7という最も深刻な事故を起こしてしまった国の責任というものだろう。

なお、一つ気になったのは、今年3月16日に放映していた同じシリーズの番組「メルトダウン File.4 放射能”大量放出”の真相」では、爆発を起こさなかった2号機から継続的に大量の放射能放出が起きていたと放映していたことだ。

http://gold-blue-lion-by-shirayukimaru.blogspot.jp/2014/03/nhk.html

(私のブログだけでは信頼性がないので以下のブログも参考まで掲載)

http://d.hatena.ne.jp/cangael/20140320/1395273547

今回のFile.5が3号機からの大量放出が75%と言っている気がするので、前回の番組とは若干、事実の説明が異なっている。これについては何らかのコメントがほしかったと思う。

2014年12月18日木曜日

半分は表紙が目的だった 100冊のペーパーバックスにアメリカを読む/片岡義男

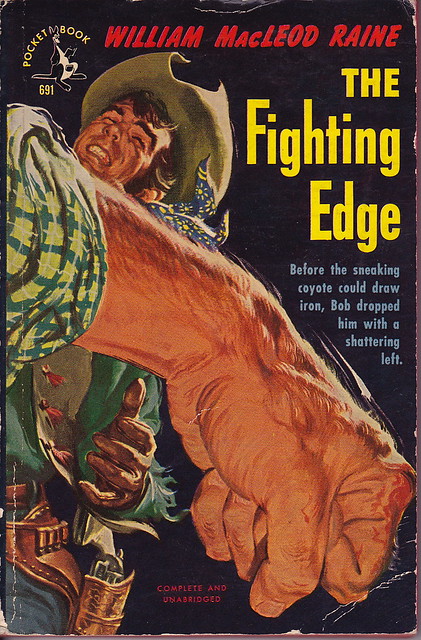

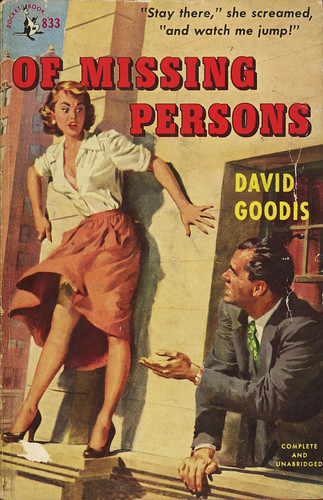

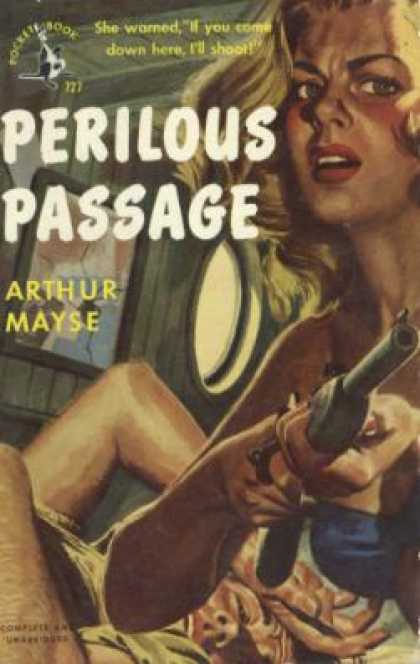

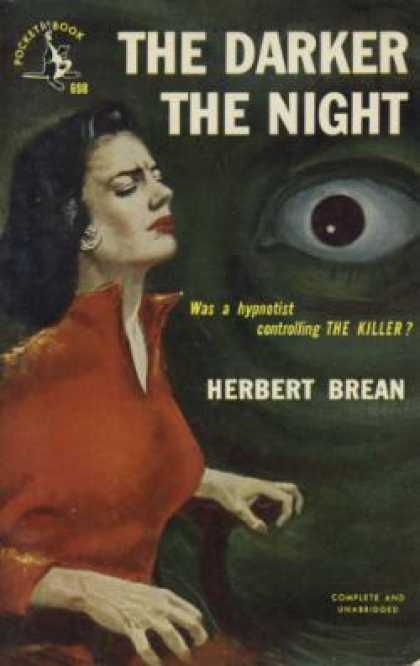

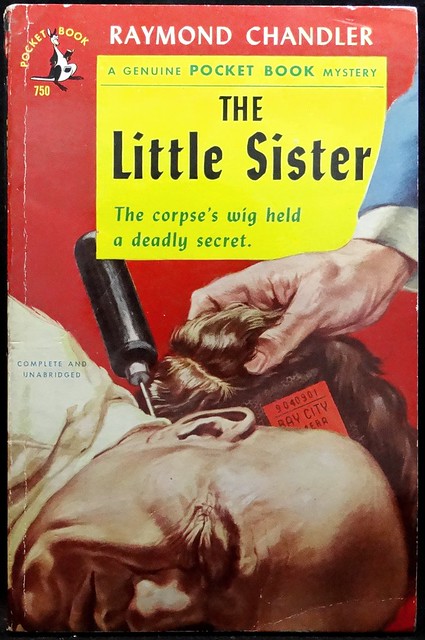

片岡義男が、買い集めた大量のペーパーバックス*(Paper backs)の中から100冊選び、その個性的な表紙を写真に撮ったものを左ページに掲載し、右ページに短い文を添えた本だ。

*安価な紙に印刷され、ハードカバーの様に皮や布や厚紙による表紙を用いていない形態の本

この本で取り上げられているペーパーバックスは、アメリカのペーパーバック専門出版社であるポケット・ブックス社の1940年代から1960年代半ばまでのものだが、今、私たちが書店で目にするペーパーバックスとは全然趣きが違う。

絵が生々しいというか、毒々しく描かれていて、見る者の注意を引きつけることに最大の意識が置かれているのを感じる。

片岡義男は、「一冊ずつみな違うとは、一冊ずつ商業主義が発揮され、その結果としてどの表紙もみな個性的だった。アメリカのペーパーバックの表紙が、たとえばいまでもドイツの文学作品のペーパーバックスがそうであるように、商業主義のいっさいない、きわめて真面目でそっけないものだったら、おそらく僕はペーパーバックスを買うことはしなかったはずだ」と述べている。

本書で取り上げられていた表紙をちょっとだけ紹介

*安価な紙に印刷され、ハードカバーの様に皮や布や厚紙による表紙を用いていない形態の本

この本で取り上げられているペーパーバックスは、アメリカのペーパーバック専門出版社であるポケット・ブックス社の1940年代から1960年代半ばまでのものだが、今、私たちが書店で目にするペーパーバックスとは全然趣きが違う。

絵が生々しいというか、毒々しく描かれていて、見る者の注意を引きつけることに最大の意識が置かれているのを感じる。

片岡義男は、「一冊ずつみな違うとは、一冊ずつ商業主義が発揮され、その結果としてどの表紙もみな個性的だった。アメリカのペーパーバックの表紙が、たとえばいまでもドイツの文学作品のペーパーバックスがそうであるように、商業主義のいっさいない、きわめて真面目でそっけないものだったら、おそらく僕はペーパーバックスを買うことはしなかったはずだ」と述べている。

本書で取り上げられていた表紙をちょっとだけ紹介

インパクトがある絵です。

こんな拳で殴られたら、痛そう。。。

ヒッチコックの映画の場面にありそうな絵柄

女性の胸元と膝元がセクシーです。

こちらも、映画のワンシーンのようだ。

She warned "if you come down here, I'll shoot!"

「キャビンに入ってきたら撃つわよ!」という科白が表紙上に印刷されている

目が怖い

チャンドラーのリトルシスター(かわいい女)

かつらと氷かきがインパクトがある

こちらもチャンドラーのロング・グッドバイ(長いお別れ)

ダンサーズのテラスの外、ロールスロイスに乗ったテリー・レノックスとシルヴィアか。

2014年12月17日水曜日

爆弾をかかえたアナーキストのように

爆弾をかかえたアナーキストのように冬がやってきた。

Winter came in like an anarchist with bomb.

エド・マクベインの87分署シリーズ3作目「麻薬密売人」の書き出しの文章が、あまりにもぴったりの一日。

皆様、体をご自愛ください。

Winter came in like an anarchist with bomb.

エド・マクベインの87分署シリーズ3作目「麻薬密売人」の書き出しの文章が、あまりにもぴったりの一日。

皆様、体をご自愛ください。

2014年12月15日月曜日

衆議院選挙結果を受けて

今回の選挙結果は、予想どおりとはいえ、自公政権に、法案の再可決や、憲法改正の発議に必要な、3分の2の定数を超える議席を与えるという結果になったことに、あらためて、げんなりとしてしまった。

政治資金の使途で散々騒がれた議員に、早々に当確が出るのにも驚いた。

(あれは、やはり観劇等でお世話になった利害関係者が全面的にバックアップした結果なのだろうか。常識では考えられない。)

本当に経済さえ、金さえ儲ければ、憲法を改正させてよいのか、平和主義を捨てて戦争ができる国になってよいのか、あれだけひどい原発事故が起こりながら、しかもその事故が収束せず、原因究明と対策もおろそかで、いまだに避難している人々が大勢いる中、全国の原発を次々に再稼働させてよいのか、金より大事なものがあるんじゃないのか、そういう疑念がふつふつと湧いてくる。

本当に、この国は危ないんじゃないか。

あらためて、そう思わされた選挙結果だった。

そういう中で、明確な民意が感じられたのは、自民が全ての選挙区で敗北した沖縄県だけだった。

明確な民意とは、いつまでアメリカの言いなりになって沖縄に基地負担をさせるのか、ということについての明確な拒否の意思表示だ。

原発再稼働に反対して当然の地域で自民が勝利しているのと比較すると際立っている。

唯一、沖縄に明るいきざしを見た。

それが今回の選挙に対する感想です。

政治資金の使途で散々騒がれた議員に、早々に当確が出るのにも驚いた。

(あれは、やはり観劇等でお世話になった利害関係者が全面的にバックアップした結果なのだろうか。常識では考えられない。)

本当に経済さえ、金さえ儲ければ、憲法を改正させてよいのか、平和主義を捨てて戦争ができる国になってよいのか、あれだけひどい原発事故が起こりながら、しかもその事故が収束せず、原因究明と対策もおろそかで、いまだに避難している人々が大勢いる中、全国の原発を次々に再稼働させてよいのか、金より大事なものがあるんじゃないのか、そういう疑念がふつふつと湧いてくる。

本当に、この国は危ないんじゃないか。

あらためて、そう思わされた選挙結果だった。

そういう中で、明確な民意が感じられたのは、自民が全ての選挙区で敗北した沖縄県だけだった。

明確な民意とは、いつまでアメリカの言いなりになって沖縄に基地負担をさせるのか、ということについての明確な拒否の意思表示だ。

原発再稼働に反対して当然の地域で自民が勝利しているのと比較すると際立っている。

唯一、沖縄に明るいきざしを見た。

それが今回の選挙に対する感想です。

2014年12月14日日曜日

街場の戦争論/内田 樹 その2

本書では、日本は主権国家ではなく、アメリカの従属国であるという事実を明確に述べている。

一つは、重要政策について、アメリカの許可なくして自主的に決定できないこと、そして、もっと重要なことは、従属国である事実それ自体を隠ぺいしていることを指摘している。

戦後70年間で、日本の従属的環境は変化していないけれど、従属的マインドは変化してきているという。

1960年代までの政治家は、自分たちは敗戦国民であり、アメリカに面従腹背する以外に生きる道がないというリアルな現実認識があった。

しかし、戦後三代、対米従属を続けているうちに、対米従属それ自体が、不本意なことでも、屈辱的なことでもなくなってきてしまった。

そして、本書「街場の戦争論」では、従属国の政治目標は、「主権の回復」しかなく、そのためには「独立とはどのような状態なのか」を考えないといけない、と述べている。

また、その手がかりは、敗戦以前の、日本がまだ主権国家だった時の日本人の心の中にしかない、彼らが何を感じ、どんな風に思考していたのかを遡及的に探ることが「主権回復」のためのさしあたりもっとも確実で、もっとも筋の通った処方ではないかと述べている。

一つは、重要政策について、アメリカの許可なくして自主的に決定できないこと、そして、もっと重要なことは、従属国である事実それ自体を隠ぺいしていることを指摘している。

戦後70年間で、日本の従属的環境は変化していないけれど、従属的マインドは変化してきているという。

1960年代までの政治家は、自分たちは敗戦国民であり、アメリカに面従腹背する以外に生きる道がないというリアルな現実認識があった。

しかし、戦後三代、対米従属を続けているうちに、対米従属それ自体が、不本意なことでも、屈辱的なことでもなくなってきてしまった。

「アメリカに従属的であればあるほど個人においては日々の生活が快適になる。」これが従属マインドの完成ということなんだと思います。そして、日本人の対米従属の心理を説明している。

強者によって奴隷の地位に落とされるという事実をまっすぐに見つめているかぎり主体性は揺るがない。ところが、その立場にしだいに慣れてくると、自分は自主的にこのような立場を選んだのであると思うようになる。そしてついには従属しているという事実そのものがおのれの主体性と自由を基礎づけているという倒錯したロジックを平然と語るようになる。そのとき主体性は根こそぎ破壊される。日本人は今そうなっている。私は、このくだりを読んでいて、久々に、林達夫の著書「共産主義的人間」にある、1950年に書かれた小文「新しき幕開け」を思い出した。

私はあの八月十五日全面降伏の報をきいたとき、文字通り滂沱として涙をとどめ得なかった。…私の心眼は日本の全過去と全未来をありありと見てとってしまったのである。「日本よ、さらば」、それが私の感慨であり、心の心棒がそのとき音もなく真二つに折れてしまった。

…日本のアメリカ化は必至なものに思われた。新しき日本とはアメリカ化される日本のことだろう――

その時から早くも五年、私の杞憂は不幸にして悉く次から次へと適中した。その五年間最も驚くべきことの一つは、日本の問題がOccupied Japan問題であるという一番明瞭な、一番肝心な点を伏せた政治や文化に関する言動が圧倒的に風靡していたことである。この Occupied抜きのJapan議論ほど間の抜けた、ふざけたものはない。終戦の5年後にして、このような風潮がすでにあったことが分かる文章だが、内田氏が指摘していることと同じだと思う。

そして、本書「街場の戦争論」では、従属国の政治目標は、「主権の回復」しかなく、そのためには「独立とはどのような状態なのか」を考えないといけない、と述べている。

また、その手がかりは、敗戦以前の、日本がまだ主権国家だった時の日本人の心の中にしかない、彼らが何を感じ、どんな風に思考していたのかを遡及的に探ることが「主権回復」のためのさしあたりもっとも確実で、もっとも筋の通った処方ではないかと述べている。

2014年12月13日土曜日

街場の戦争論/内田 樹

内田樹の街場シリーズを読むと気づかされることが多いが、今回も例外ではなかった。

安倍政権は「国家は株式会社のように運営されるべきだ」と考えている、というこの一言で、安倍政権と日本国民の実態が、とてもよく理解できた。

株式会社が最優先すること、それは利益である。

→アベノミクス

利益を上げるために、経営者の視点からみて、できるだけ低賃金で高能力の人材と、使いやすい労働制度を求める。

→グローバル人材の教育推進、残業代ゼロ法案、労働者派遣法改正

より多くの利益を求めるため、効率性を重視する。その効率性を阻害するものを排除する。

→議論と手続を重んじる民主制、立憲主義を否定し、独裁制にする

(意思決定が速く経営が上手いワンマン社長のイメージ)

→特定秘密保護法案の強行採決(事実上の憲法21条(表現・思想の自由)の廃絶)、

集団的自衛権行使を可能とする閣議決定(事実上の憲法9条の廃絶)

株式会社は有限責任

→倒産した会社(大日本帝国)が負っている負債(戦争責任)を引き継がない

(戦争をしたのは私たちではなく先行世代であるという自民党の政治家の発言)

(本書でも述べられている通り、国家はまさに無限責任でなければならない)

考えを同じくするグローバル企業(輸出企業)を優遇する

→法人税減税法案、原発再稼働

そしてそういうビジネスマン的な考えに慣れた(サラリーマンとして飼いならされた)国民の過半数が、企業の収益の最大化のためなら、自分たちの安全や健康、思想や自由を犠牲に差し出してもかまわないと考えているという説明は、実に明快だ。

それが、最近の新聞報道にあった圧倒的な自公優勢の選挙結果の予想なのだろう。

本書では、内田氏が、安倍政権の日本の今後を以下のとおり予測している。

・独裁的な政体

・平和主義外交の終わり

本書冒頭の「私たちが今いるのは、負けた戦争と、これから起こる次の戦争にはさまれた戦争間期ではないか」という内田氏の予感が、現実のものとならないことを心から願う。

週刊プレイボーイ掲載の『街場の戦争論』についてのインタビュー

http://blog.tatsuru.com/2014/12/10_1617.php

安倍政権は「国家は株式会社のように運営されるべきだ」と考えている、というこの一言で、安倍政権と日本国民の実態が、とてもよく理解できた。

株式会社が最優先すること、それは利益である。

→アベノミクス

利益を上げるために、経営者の視点からみて、できるだけ低賃金で高能力の人材と、使いやすい労働制度を求める。

→グローバル人材の教育推進、残業代ゼロ法案、労働者派遣法改正

より多くの利益を求めるため、効率性を重視する。その効率性を阻害するものを排除する。

→議論と手続を重んじる民主制、立憲主義を否定し、独裁制にする

(意思決定が速く経営が上手いワンマン社長のイメージ)

→特定秘密保護法案の強行採決(事実上の憲法21条(表現・思想の自由)の廃絶)、

集団的自衛権行使を可能とする閣議決定(事実上の憲法9条の廃絶)

株式会社は有限責任

→倒産した会社(大日本帝国)が負っている負債(戦争責任)を引き継がない

(戦争をしたのは私たちではなく先行世代であるという自民党の政治家の発言)

(本書でも述べられている通り、国家はまさに無限責任でなければならない)

考えを同じくするグローバル企業(輸出企業)を優遇する

→法人税減税法案、原発再稼働

そしてそういうビジネスマン的な考えに慣れた(サラリーマンとして飼いならされた)国民の過半数が、企業の収益の最大化のためなら、自分たちの安全や健康、思想や自由を犠牲に差し出してもかまわないと考えているという説明は、実に明快だ。

それが、最近の新聞報道にあった圧倒的な自公優勢の選挙結果の予想なのだろう。

本書では、内田氏が、安倍政権の日本の今後を以下のとおり予測している。

・独裁的な政体

・平和主義外交の終わり

本書冒頭の「私たちが今いるのは、負けた戦争と、これから起こる次の戦争にはさまれた戦争間期ではないか」という内田氏の予感が、現実のものとならないことを心から願う。

週刊プレイボーイ掲載の『街場の戦争論』についてのインタビュー

http://blog.tatsuru.com/2014/12/10_1617.php

安倍さんたちが目指しているのは、北朝鮮とシンガポールを合わせたような国だと思います。政治的には北朝鮮がモデルです。市民に政治的自由がなく、強権的な支配体制で、自前の核戦力があって国際社会に対して強面ができる国になりたいと思っている。経済的な理想はシンガポールでしょう。国家目標が経済成長で、あらゆる社会制度が金儲けしやすいように設計されている国にしたい。

2014年12月8日月曜日

絵本についての、僕の本/片岡義男

冒頭の片岡義男の絵本に関する説明がいい。

絵本とは、ごく簡単に言うなら、現実にはどこを探しても存在していない世界のことだ。それは想像力によって頭の中に作られていく世界だ。一冊の絵本という具体物とはまったく別に、その絵本をきっかけにして、僕の想像力は刺激を受け、その刺激によって、頭のなか以外のどこにもない世界を、作っていく。

幼い子供は、自分の頭のなかに想像力というものを作らなければいけないことを、本能的に知っているのだと僕は思う。身のまわりにあるものをとおして、幼児は必死に想像力を育てる。この本能的な必死さを、すっかり失ってしまった人たちが、いわゆる大人と呼ばれる人たちなのだろう。

本書で紹介されている本は、すべて英語圏の絵本というところが、片岡義男らしいと言えば、それまでだが、若干残念ではある。

面白いのは、片岡が絵本について、ただ単に可愛い、愛らしい、楽しい、愉快な夢のような世界を提示するだけのものではなく、社会の基本的な理念に沿って、子供たちを厳しく教育していくという教科書的な役割を重視している点だ。

ABC、文章の構成、数の数え方などを教えるのはもちろん、子供たちが個人的な主観の世界から抜け出て、社会のなかで普遍的に機能する価値観や理念を、しっかりと身につけるために、絵本の役割はあるという考え方が述べられている。

本書は、片岡が趣味でコレクション的に集めた絵本を、オシャレな感じでまとめただけの本のように見えるが、実は日本の教育の現状と、理念がない社会について、質の高い絵本を豊富に生み出し続けている英語圏社会と比較し警鐘を鳴らしている、とても硬派な本なのだと思う。

2014年12月7日日曜日

12月14日 衆議院選挙について

読売新聞12月4日の朝刊では、自公300超す勢いとの見出しが新聞の一面に出ていた。

http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/2014/news2/20141203-OYT1T50109.html

他の新聞社も、ほぼ同じ予想結果を掲載している。

朝日新聞 自民300議席超える勢い

http://www.asahi.com/articles/ASGD376BZGD3UZPS01L.html

毎日新聞 自民300議席超す勢い

http://mainichi.jp/select/news/20141204k0000e010124000c.html

日本経済新聞 自民、300議席うかがう

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS03H4I_T01C14A2MM8000/

現在は、自民党、公明党の与党の議席数を合わせると、326議席。

今度の衆議院選挙後の総議席数が475なので、その3分の2にあたる317議席を自公が獲得すれば、参議院で法案を否決しても、衆議院で再議決すれば、法律を成立することができることになる。

普通、選挙序盤でこのような報道をすると、その反動で、野党に投票する傾向になると言われるが、自民党支持の姿勢を鮮明に打ち出している読売新聞が、このような記事を一面に掲載した意図を考えると、そのような揺り戻しは起こらず、自公が勝利するのは手堅いと見越しているからなのかもしれない。

振り返れば、特定秘密保護法(12月10日施行)の強行採決、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定など、国会での十分な議論のプロセスを経ずに、日本国憲法の基本理念である平和主義、国民の知る権利を脅かすような安倍政権の危険な一面が見えた2年間だった。

そもそも、今回の衆議院選挙は、消費税増税を延期することで、安倍政権が推し進める経済政策 アベノミクスの信を問うというのが建前らしいが、読売新聞の読み通り、今回、自公が300を超すような議席を獲得できる結果になれば、間違いなく、安倍政権は、「国民の信を得た」という姿勢で、集団的自衛権の行使を可能とする安全保障法制の整備、さらには、憲法9条の改正、原発再稼働、沖縄の辺野古埋め立てなどを、今まで以上に強引に推し進めることになるのだろう。

そう予想する人は少なくないはずだから、安倍政権への反対、牽制のため、今回の選挙で、少なくとも自民党の議席数は減るだろうと私は思っていたのだが、全くの見込み違いだったらしい。

党首討論で安倍首相がボードに書いていた

この道しか無い

安倍首相の発言を見ると、「この道」には、単にアベノミクスだけではなく、安全保障法制も含んだ今まで安倍政権が推し進めてきた主要な政策という意味合いも込められているようだ。

「この道」の先に、果たして何があるのか、よくよく考えて投票する

そう、私に思わせてくれた世論調査の結果だった。

*哲学者 内田 樹さんの共同通信のインタビュー

http://blog.tatsuru.com/2014/12/05_0858.php

――安倍政権はグローバル企業の収益増大のことしか考えていない。そのためには「国家は株式会社のように運営されるべきだ」と信じている。――

http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/2014/news2/20141203-OYT1T50109.html

他の新聞社も、ほぼ同じ予想結果を掲載している。

朝日新聞 自民300議席超える勢い

http://www.asahi.com/articles/ASGD376BZGD3UZPS01L.html

毎日新聞 自民300議席超す勢い

http://mainichi.jp/select/news/20141204k0000e010124000c.html

日本経済新聞 自民、300議席うかがう

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS03H4I_T01C14A2MM8000/

現在は、自民党、公明党の与党の議席数を合わせると、326議席。

今度の衆議院選挙後の総議席数が475なので、その3分の2にあたる317議席を自公が獲得すれば、参議院で法案を否決しても、衆議院で再議決すれば、法律を成立することができることになる。

普通、選挙序盤でこのような報道をすると、その反動で、野党に投票する傾向になると言われるが、自民党支持の姿勢を鮮明に打ち出している読売新聞が、このような記事を一面に掲載した意図を考えると、そのような揺り戻しは起こらず、自公が勝利するのは手堅いと見越しているからなのかもしれない。

振り返れば、特定秘密保護法(12月10日施行)の強行採決、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定など、国会での十分な議論のプロセスを経ずに、日本国憲法の基本理念である平和主義、国民の知る権利を脅かすような安倍政権の危険な一面が見えた2年間だった。

そもそも、今回の衆議院選挙は、消費税増税を延期することで、安倍政権が推し進める経済政策 アベノミクスの信を問うというのが建前らしいが、読売新聞の読み通り、今回、自公が300を超すような議席を獲得できる結果になれば、間違いなく、安倍政権は、「国民の信を得た」という姿勢で、集団的自衛権の行使を可能とする安全保障法制の整備、さらには、憲法9条の改正、原発再稼働、沖縄の辺野古埋め立てなどを、今まで以上に強引に推し進めることになるのだろう。

そう予想する人は少なくないはずだから、安倍政権への反対、牽制のため、今回の選挙で、少なくとも自民党の議席数は減るだろうと私は思っていたのだが、全くの見込み違いだったらしい。

党首討論で安倍首相がボードに書いていた

この道しか無い

安倍首相の発言を見ると、「この道」には、単にアベノミクスだけではなく、安全保障法制も含んだ今まで安倍政権が推し進めてきた主要な政策という意味合いも込められているようだ。

「この道」の先に、果たして何があるのか、よくよく考えて投票する

そう、私に思わせてくれた世論調査の結果だった。

*哲学者 内田 樹さんの共同通信のインタビュー

http://blog.tatsuru.com/2014/12/05_0858.php

――安倍政権はグローバル企業の収益増大のことしか考えていない。そのためには「国家は株式会社のように運営されるべきだ」と信じている。――

2014年11月30日日曜日

アメリカに生きる彼女たち/片岡義男

1949年から1995年までのアメリカの雑誌広告に描かれた女性像の変遷を考察している本だ。

広告は、言ってしまえば、人々の購買意欲、欲望を煽り立てる力を持たなければならない。そして、その有効な道具として、女性の美しさが様々な姿で表現されていることが実感できる。

・1949年

日本がまだ戦後の復興中の頃、アメリカは人類史上初めての異常事態ともいうべき、豊かさと力を持った。広告の中で、いろどりを添える女性らしい女性たちが広告に描かれている(この頃はまだ絵)。

・1950年代

この年代の広告において、女性は、人間関係の中、主役として機能している姿が多く描かれていると片岡義男は観察している。この「人間関係」ということばに関する片岡の説明が面白い。

この頃から、写真が使われているが、有色人種の女性の登場はない。

・1960年代

家庭において、主役的な触媒として機能することを、社会システムから期待されていた女性たちがファミリー・ポートレートとして多く描かれている。

・1970年代

働く自立した女性たちが広告の前面に描かれる存在となる。印象に残ったのは、ウィンストンの煙草の広告。女性がカメラを真っ直ぐに見据えながら、笑顔もみせず、きりっとした感じで箱から煙草を一本抜き出す姿が描かれている。

黒人の女性の広告が現れる。

・1980年代

女性の身体、肉体が生に表現されるようになる。社会の構造、家庭、人のあり方という堅牢な枠組みが溶けはじめ、解体され、身体に視点がフォーカスされる。印象に残ったのは、女性の脚の美しさを描いている広告だ。彼女の傍には、その脚に見とれる男性が配置されている。男性の欲望が見えることで、その脚が引き出す欲望が増幅されている。

・1990年代

1980年代に完成された美意識が継続している。

是非はともかく、アメリカ陸軍の女性隊員を応募する広告にさえ、完成された美しさがある。

本書に収められている広告の中には、芸術的と評してもおかしくない完成度の高い作品もある。

雑誌をあまり読まない私なので正確なことは言えないが、日本の雑誌広告とは、女性の美しさを活かしたシンプルな訴求力、ウィットという点において、比べ物にならないほど、レベルが高いように思った。

広告は、言ってしまえば、人々の購買意欲、欲望を煽り立てる力を持たなければならない。そして、その有効な道具として、女性の美しさが様々な姿で表現されていることが実感できる。

・1949年

日本がまだ戦後の復興中の頃、アメリカは人類史上初めての異常事態ともいうべき、豊かさと力を持った。広告の中で、いろどりを添える女性らしい女性たちが広告に描かれている(この頃はまだ絵)。

・1950年代

この年代の広告において、女性は、人間関係の中、主役として機能している姿が多く描かれていると片岡義男は観察している。この「人間関係」ということばに関する片岡の説明が面白い。

ペプシコーラの広告八点が描く理想のなかに浮かび上がるもっとも大切なものとは、いったいなにだろうか。それは、関係だ。人と人との、関係だ。人間関係、と日本語で言うと、際限なくわずらわしい、人をどこまでも落ち込ませる、この世のしがらみでしかない。日本における関係は、そのなかに人を閉じ込める。アメリカでは、関係は人を解放する。…あるひとりの人のポテンシャルをフルに引き出すために、関係はある。あるひとりの人にかかわる評価として、もっとも大切なのは、その人がどのような関係を持っているのか、どのような関係を作り得るのか、という能力だ。…アメリカでは転職や転居が多い、としばしば言われている。新しい可能性を求めて移動するわけだが、新しい可能性とは、要するにいまよりもっといい関係のことであり、そのような関係のなかに自分を置き直すことによって、自分の機能を高めることが、移動の最重要な目的となっている。個人主義に基づく自由と民主が、女性たちの全体に、ディテールに現れている。

この頃から、写真が使われているが、有色人種の女性の登場はない。

・1960年代

家庭において、主役的な触媒として機能することを、社会システムから期待されていた女性たちがファミリー・ポートレートとして多く描かれている。

・1970年代

働く自立した女性たちが広告の前面に描かれる存在となる。印象に残ったのは、ウィンストンの煙草の広告。女性がカメラを真っ直ぐに見据えながら、笑顔もみせず、きりっとした感じで箱から煙草を一本抜き出す姿が描かれている。

黒人の女性の広告が現れる。

・1980年代

女性の身体、肉体が生に表現されるようになる。社会の構造、家庭、人のあり方という堅牢な枠組みが溶けはじめ、解体され、身体に視点がフォーカスされる。印象に残ったのは、女性の脚の美しさを描いている広告だ。彼女の傍には、その脚に見とれる男性が配置されている。男性の欲望が見えることで、その脚が引き出す欲望が増幅されている。

・1990年代

1980年代に完成された美意識が継続している。

是非はともかく、アメリカ陸軍の女性隊員を応募する広告にさえ、完成された美しさがある。

本書に収められている広告の中には、芸術的と評してもおかしくない完成度の高い作品もある。

雑誌をあまり読まない私なので正確なことは言えないが、日本の雑誌広告とは、女性の美しさを活かしたシンプルな訴求力、ウィットという点において、比べ物にならないほど、レベルが高いように思った。

2014年11月29日土曜日

古事記 池澤夏樹 訳/日本文学全集 01

池澤夏樹が現代語訳した古事記を読んでみた。

私は、古事記というと日本最古の書物という程度の知識しかなかったが、本書の作られた背景と、その構成は興味深かった。

古事記が作られた最大の理由は、「みなみなの家に伝わる帝紀と旧辞は今では事実を離れてずいぶんと嘘が混じっている」と天武天皇が言い、それがきっかけで、元明天皇の命令により、官僚の太朝臣安万侶(おおのあそみやすまろ)が、口頭で伝承されていた記録を統合して整理し、文書化したものだということだ。

帝紀は、天皇や豪族の系譜を指し、旧辞は、物語的なものを指すらしい。

そして、古事記は、命令どおり、帝紀と旧辞的なもので構成されており、池澤夏樹の解説では、さらに分かりやすく、大きく3つの要素「系譜」、「神話・伝説」、「歌謡」と説明されている。

古事記の「系譜」は、非常に政治的な匂いがするまとめられ方をしている。

天照大御神(アマテラス)を中心する神々の系統の中央に天皇と子孫たちを置き、地方豪族たちの祖先もその系統に組み込み、神々の威信を利用して、中央集権国家としての統一感を得る。

その作業のために登場する神々だけで312名もいるらしい。

そして、「神話・伝説」については、神々(イザナキとイザナミ)がセックスして、島々(四国・九州地方)と数々の神々が生まれる様子が、明け透け(女性器の名称や、ゲロ・ウンコ・オシッコなど)に書かれていて面白い。

また、天岩戸の神隠れ、スサノヲ伝説、八俣のオロチ、稲羽の白兎、ヤマトタケルの冒険など、なじみのある話が幾つも収められていて、古事記の文学的な面白さが感じられる。

*山岸涼子のマンガを読んでいた人であれば、これらの物語や神々・皇族・豪族の名前について、幾つも読んだことがあるという実感を覚えると思う。

最後の「歌謡」については、私にとっては、万葉集以前にも、こんなにも歌が謡われていたのだなという程度の印象しかなかったが、当時は、言葉というのは音読し、読み聞かせるものだったという証左なのかもしれない。

古事記は、上・中・下巻の3部構成になっているが、上巻は、日本が形作られる神々の世界が中心に描かれており、出雲の神々がアマテラス率いる中央の神々に制圧される話が印象深かった。

中巻は、初代神武天皇から十五代応神天皇までの時代を描いているが、やはり、ヤマトタケルの話が印象深い。

下巻は、十六代仁徳天皇から三十三代推古天皇までを描いている。この下巻から神話性に代わって、儒教的なモラル観が描かれており、話が常識的なものになっている印象を覚える。

意外だったのは、聖徳太子や推古天皇のあたりの話が、さらっと触れる程度で終わっているところだった。

総じていうと、玉石混淆という印象が強く残ったが、現代語の感覚に近い形で、物語を蘇えらせた訳者の池澤夏樹の努力は相当なものだと思う。

私は、古事記というと日本最古の書物という程度の知識しかなかったが、本書の作られた背景と、その構成は興味深かった。

古事記が作られた最大の理由は、「みなみなの家に伝わる帝紀と旧辞は今では事実を離れてずいぶんと嘘が混じっている」と天武天皇が言い、それがきっかけで、元明天皇の命令により、官僚の太朝臣安万侶(おおのあそみやすまろ)が、口頭で伝承されていた記録を統合して整理し、文書化したものだということだ。

帝紀は、天皇や豪族の系譜を指し、旧辞は、物語的なものを指すらしい。

そして、古事記は、命令どおり、帝紀と旧辞的なもので構成されており、池澤夏樹の解説では、さらに分かりやすく、大きく3つの要素「系譜」、「神話・伝説」、「歌謡」と説明されている。

古事記の「系譜」は、非常に政治的な匂いがするまとめられ方をしている。

天照大御神(アマテラス)を中心する神々の系統の中央に天皇と子孫たちを置き、地方豪族たちの祖先もその系統に組み込み、神々の威信を利用して、中央集権国家としての統一感を得る。

その作業のために登場する神々だけで312名もいるらしい。

そして、「神話・伝説」については、神々(イザナキとイザナミ)がセックスして、島々(四国・九州地方)と数々の神々が生まれる様子が、明け透け(女性器の名称や、ゲロ・ウンコ・オシッコなど)に書かれていて面白い。

また、天岩戸の神隠れ、スサノヲ伝説、八俣のオロチ、稲羽の白兎、ヤマトタケルの冒険など、なじみのある話が幾つも収められていて、古事記の文学的な面白さが感じられる。

*山岸涼子のマンガを読んでいた人であれば、これらの物語や神々・皇族・豪族の名前について、幾つも読んだことがあるという実感を覚えると思う。

最後の「歌謡」については、私にとっては、万葉集以前にも、こんなにも歌が謡われていたのだなという程度の印象しかなかったが、当時は、言葉というのは音読し、読み聞かせるものだったという証左なのかもしれない。

古事記は、上・中・下巻の3部構成になっているが、上巻は、日本が形作られる神々の世界が中心に描かれており、出雲の神々がアマテラス率いる中央の神々に制圧される話が印象深かった。

中巻は、初代神武天皇から十五代応神天皇までの時代を描いているが、やはり、ヤマトタケルの話が印象深い。

下巻は、十六代仁徳天皇から三十三代推古天皇までを描いている。この下巻から神話性に代わって、儒教的なモラル観が描かれており、話が常識的なものになっている印象を覚える。

意外だったのは、聖徳太子や推古天皇のあたりの話が、さらっと触れる程度で終わっているところだった。

総じていうと、玉石混淆という印象が強く残ったが、現代語の感覚に近い形で、物語を蘇えらせた訳者の池澤夏樹の努力は相当なものだと思う。

2014年11月25日火曜日

「日本語の外へ」 「自分と自分以外」/片岡義男

片岡義男の「日本語の外へ」の第2部 日本語の章に書かれている英語と日本語の比較は、私が読んだ本の中では、もっとも、日本語という言語機能に痛烈な批判を投げかけている文章だと思う。

そこで批判されている日本語とは、文学における日本語ではなく、実社会、さらには国際社会において、他者との対立を怖がらず、主体と行動、そして責任を明確にする個人の考えの発信力のことで、これが日本語には決定的に欠けているという痛烈な批判だ。

私は読んでいて、あまりに不安になってしまい、日本語の良さを再確認したくて、丸谷才一の文章読本を改めて読み直したほどだった。

そんな片岡が書いたエッセイ集「自分と自分以外」にも、耳の痛い話が書いてあった。

「私は作家になりたいと思います」という言い方の中にある「と思います」という日本語。

日本語をそのまま英訳してみると分かるのだが、

I think that I would like to become an author. という、あまり見かけない不自然な英文になる。

主語と動詞が二重になっており、煩わしいし、英語世界の人たちからみると、「なりたい」という意思が弱められた文章のように感じる。

おそらく、普通に英訳される際は、「I think」がなくなり、I would like to become an author. だけになるのだろう。

しかし、上記の文章にかぎらず、「と思います」という日本語は、普通の日本人であれば、よく使う言い回しである。

このエッセイでは、日本人がそのような言い回しを使う理由を次のように説明している。

自分が普段使っている言葉や言い回しを、外国語を通して、日本語の外から比較検討してみると、日本語の特徴、その背景にある日本人の姿が現れてくる。

このエッセイは、それに気づかせてくれました。

そこで批判されている日本語とは、文学における日本語ではなく、実社会、さらには国際社会において、他者との対立を怖がらず、主体と行動、そして責任を明確にする個人の考えの発信力のことで、これが日本語には決定的に欠けているという痛烈な批判だ。

私は読んでいて、あまりに不安になってしまい、日本語の良さを再確認したくて、丸谷才一の文章読本を改めて読み直したほどだった。

そんな片岡が書いたエッセイ集「自分と自分以外」にも、耳の痛い話が書いてあった。

「私は作家になりたいと思います」という言い方の中にある「と思います」という日本語。

日本語をそのまま英訳してみると分かるのだが、

I think that I would like to become an author. という、あまり見かけない不自然な英文になる。

主語と動詞が二重になっており、煩わしいし、英語世界の人たちからみると、「なりたい」という意思が弱められた文章のように感じる。

おそらく、普通に英訳される際は、「I think」がなくなり、I would like to become an author. だけになるのだろう。

しかし、上記の文章にかぎらず、「と思います」という日本語は、普通の日本人であれば、よく使う言い回しである。

このエッセイでは、日本人がそのような言い回しを使う理由を次のように説明している。

・自分の断定的な主張を相手に直接ぶつけることを避け、自分の主張によって相手が困ることのないように配慮した言い方が、「と思います」である。

・はっきり主張することを避けて自己責任をあらかじめ軽減しておく工夫であり、この軽減された責任というものが、誰にとっても暗黙の了解という領域を作っている。このような領域がいたるところに配置されていないと、日本人の言語生活は成立しない。

・作家になりたいと言うだけでは、自分の胸のうちが十分に表現されない。「と思います」を文末につけ、初めて、自分の胸のうちが自分のものとして、言いあらわされる気がする。3つ目の理由は、話す人にとっては、それなりに納得できるものなのかもしれませんが、聞く側からすると、若干独りよがりのような印象を受けるし、分かりづらい。

自分が普段使っている言葉や言い回しを、外国語を通して、日本語の外から比較検討してみると、日本語の特徴、その背景にある日本人の姿が現れてくる。

このエッセイは、それに気づかせてくれました。

2014年11月24日月曜日

It's A Man's Man's Man's World

高倉健が出てくる映画は、ほとんど見なかったけれど、不思議とこのCMだけは覚えている。

喧嘩でやられそうな男を、見捨てられずに、つい助けにゆく。

それだけなのだが、子供ごころに、カッコいい男だなと思った。

リアリティを感じさせながら、この役を他に誰がやれるのだろうと思うと、そうそう思いつかないところに、高倉健の魅力があるのかもしれない。

Dr.Johnが歌うハードボイルドな"It's A Man's Man's Man's World"が、その雰囲気を引き立たせている。

He's lost in the wilderness.

He's lost in bitterness.

まるで、高倉健のための歌のように感じてしまう。

喧嘩でやられそうな男を、見捨てられずに、つい助けにゆく。

それだけなのだが、子供ごころに、カッコいい男だなと思った。

リアリティを感じさせながら、この役を他に誰がやれるのだろうと思うと、そうそう思いつかないところに、高倉健の魅力があるのかもしれない。

Dr.Johnが歌うハードボイルドな"It's A Man's Man's Man's World"が、その雰囲気を引き立たせている。

He's lost in the wilderness.

He's lost in bitterness.

まるで、高倉健のための歌のように感じてしまう。

2014年11月23日日曜日

キャンディを撮った日/片岡義男

僕の感じ方によれば、キャンディはけっしておいしいものではない。こんな感想をキャンディに対して持った作家が書いたキャンディの本。

基本的にはどれもみなひどく甘く、香りが少しずつ違っているだけだ。

味覚として好きなキャンディはほとんどない

きれいな写真に写るキャンディはおもちゃのように現実感がない。

それらは、きれいだけれども、装飾品のように時に毒々しい色をし、時に気持ち悪い。

少なくとも口に入れるものではないのではないか、そんな思いがよぎる。

僕にとって、キャンディとは観察の対象であり、指先でさまざまに触れてみるものだった。…キャンディは見て楽しむ道具だ。キャンディで僕はどれほど遊んだろう。どれだけのキャンディの包装をはがし、そのままにしたことか。…僕にとって観察の対象たり得るとは、たいていのキャンディはそれぞれに奇妙である、ということだ。

片岡義男という作家の本は、上記の文章におけるキャンディという言葉を、アメリカという言葉に置き換えてみると、すべて理解できてしまうのではないか。

この無機質な、まるでキャンディの匂いがするような本を、片岡の著作のかたまりに投げて、ふと、そう思う。

2014年11月3日月曜日

Coming soon / Original Love

Original Love 田島貴男の歌を週に一度は聴く。

駅に向かうとき、ジムで体を動かすとき、もっぱら体を動かしている時に聴いているのだが、死んでいない、同時代の同年代の人の曲を楽しめるというのは、やはり素直にうれしい。

自分が好きな音楽や小説を集めると、圧倒的に80年代以下になってしまうので、一時期は、何故、もっと早く生まれなかったのだろうと真剣に自分の生年月日を悔やんだ時期もあった。

そんなわたしが、田島貴男や一十三十一、ポール・ウェラーの音楽をリアルに聴くことができたのは、やはりうれしい。

自分でも圧倒的に活字で物を考えるタイプだと思っているが、音楽は、気持ちをふわっともちあげてくれるところが素敵だ。

それは、目の前に素敵な女の子がふっと現れる瞬間に似ている。妙に世界がきらきら輝くのだ。

活字でもそんな事はたまにあるが、音楽の即効性には敵わない。

田島貴男の音楽は、常に変化を求めている。

前作の曲作りを無視して、あるいは壊して、新しい音楽を探す姿勢を感じる。

田島自身、あまり、ファンが何を期待しているのか、考えていないのだと思う。

実際、彼の音楽を聴いて、何度か裏切られた気持ちになったことがあった。

でも、自分のすきなアーティストの作品は、そうそう嫌いになれないというのが実感だ。

聴いているうちに、いずれ好きになってしまう。

実際、何年か後にそれを好きになり、過去の自分の感覚を疑ったことが何回かある。

新しいシーズンが来る♪

2011年に聴いたその気持ちをふわっと持ち上げる曲を、今も飽きずに聴いている。

駅に向かうとき、ジムで体を動かすとき、もっぱら体を動かしている時に聴いているのだが、死んでいない、同時代の同年代の人の曲を楽しめるというのは、やはり素直にうれしい。

自分が好きな音楽や小説を集めると、圧倒的に80年代以下になってしまうので、一時期は、何故、もっと早く生まれなかったのだろうと真剣に自分の生年月日を悔やんだ時期もあった。

そんなわたしが、田島貴男や一十三十一、ポール・ウェラーの音楽をリアルに聴くことができたのは、やはりうれしい。

自分でも圧倒的に活字で物を考えるタイプだと思っているが、音楽は、気持ちをふわっともちあげてくれるところが素敵だ。

それは、目の前に素敵な女の子がふっと現れる瞬間に似ている。妙に世界がきらきら輝くのだ。

活字でもそんな事はたまにあるが、音楽の即効性には敵わない。

田島貴男の音楽は、常に変化を求めている。

前作の曲作りを無視して、あるいは壊して、新しい音楽を探す姿勢を感じる。

田島自身、あまり、ファンが何を期待しているのか、考えていないのだと思う。

実際、彼の音楽を聴いて、何度か裏切られた気持ちになったことがあった。

でも、自分のすきなアーティストの作品は、そうそう嫌いになれないというのが実感だ。

聴いているうちに、いずれ好きになってしまう。

実際、何年か後にそれを好きになり、過去の自分の感覚を疑ったことが何回かある。

新しいシーズンが来る♪

2011年に聴いたその気持ちをふわっと持ち上げる曲を、今も飽きずに聴いている。

2014年11月2日日曜日

ザ・チョイス/エリヤフ・ゴールドラット

本書は、エリヤフ・ゴールドラットが、娘との対話の中で、人はいかに充実した人生を送ることができるかを考察したプロセスを物語にした本である。

娘の視点で物語は進むのだが、実際にこれを書いたのは、父親であるエリヤフであることを思うと、ちょっと不思議な印象を受ける。

その教訓を以下に記載してみる。

・人はもともと善良である。

・すべての対立は解消できる。

・ものごとは、そもそもシンプルである。

・どんな状況でも著しく改善できる。

・どんな人でも充実した人生を達成することができる。

・常にwin-winのソリューションがある。

どうでしょう。なるほどと思う人はどれぐらいいるだろうか?

少なくとも私は、すぐに腑に落ちませんでした。

しかし、メモ帳に、これらの教訓を書き写して、本書で気になったセンテンスを書き加えて、しばし考察してみると、なるほどと思うところがあった。

上記の箴言を裏返してみると、どうだろう。

・人(取引相手と考えてみる)は、こちらの立場を考えず、利己的で、邪悪なものだ。

・対立は当たり前で仕方がないものだ。これを解決することはできず、妥協点を見出すしかない。

・現実は複雑である。

・人は変化を好まない。だから、自分がいくら頑張ってもその改善には限界がある。

・取引はwin-loseが基本で、どちらかが妥協するしかない。

この裏・箴言は、ほとんど、「大人の常識」といってもいいものではないだろうか。

ゴールドラットは、このような常識が、人が真実(原因と結果の関係)を明晰に考えることの障害になっているという。

現状の課題をブレイクスルー(打破)するためには、常識を一旦捨てる柔軟性が必要なのは間違いない。そう考えると、まさに常識を逆にゆく、一見、性善説と楽天主義の極みのような上記の箴言に、真実味を感じとることができる。

娘の視点で物語は進むのだが、実際にこれを書いたのは、父親であるエリヤフであることを思うと、ちょっと不思議な印象を受ける。

その教訓を以下に記載してみる。

・人はもともと善良である。

・すべての対立は解消できる。

・ものごとは、そもそもシンプルである。

・どんな状況でも著しく改善できる。

・どんな人でも充実した人生を達成することができる。

・常にwin-winのソリューションがある。

どうでしょう。なるほどと思う人はどれぐらいいるだろうか?

少なくとも私は、すぐに腑に落ちませんでした。

しかし、メモ帳に、これらの教訓を書き写して、本書で気になったセンテンスを書き加えて、しばし考察してみると、なるほどと思うところがあった。

上記の箴言を裏返してみると、どうだろう。

・人(取引相手と考えてみる)は、こちらの立場を考えず、利己的で、邪悪なものだ。

・対立は当たり前で仕方がないものだ。これを解決することはできず、妥協点を見出すしかない。

・現実は複雑である。

・人は変化を好まない。だから、自分がいくら頑張ってもその改善には限界がある。

・取引はwin-loseが基本で、どちらかが妥協するしかない。

この裏・箴言は、ほとんど、「大人の常識」といってもいいものではないだろうか。

ゴールドラットは、このような常識が、人が真実(原因と結果の関係)を明晰に考えることの障害になっているという。

現状の課題をブレイクスルー(打破)するためには、常識を一旦捨てる柔軟性が必要なのは間違いない。そう考えると、まさに常識を逆にゆく、一見、性善説と楽天主義の極みのような上記の箴言に、真実味を感じとることができる。

2014年10月26日日曜日

洋食屋から歩いて5分/片岡義男

エッセイとは、「形式にとらわれず,個人的観点から物事を論じた散文」のことを言うらしいが、やはり、作者個人の趣味嗜好が強く感じられる文章だと思う。

雑誌に掲載されている一文を読むだけであれば、大抵の文章は読み切ることはできると思うが、単行本としてまとめられたもの全てを読み切るには、興味を引く内容が相当な程度、収められていなければならない。

私の場合、かなり飽きっぽいので、つまらない内容が2つ、3つ続くと、すぐに読むのをやめてしまうのだが、片岡義男のこの本は読み切ることができた。

いかにも片岡義男らしい作品(コーヒーやハワイ、風船ガムの話)もあるが、こんな人なのかという意外なテーマ(料理本、居酒屋、弁当、俳句などの日本的な内容)もあった。

もっとも心に残ったのは、チャンドラーの翻訳でも知られる田中小実昌(たなか こみまさ)に、新宿の地下道で、「なんだ、テディじゃないか」と声をかけられ(片岡は「テディ片岡」というペンネームを過去に使っていた)、紀伊国屋に行き、船橋のストリップ・ショーを見に行き、ふたたび新宿に戻り、全盛期の頃と思われるゴールデン街を徹夜で飲み歩く「コーヒーに向けてまっ逆さま」だった。

よけいな表現が削ぎおとされていて、読んでいて不潔な印象を受けないところは、海老沢泰久の文章と似ている。

最後の「真夜中にセロリの茎が」も、不思議な味わいがある。

「真夜中のセロリの茎」という同じ題名で4回、短編小説を書くことになった話で、片岡がその小説のあらすじも含めて、なぜ書き直すことになったか、その理由を説明するのだが、片岡が間違いだと感じた部分が少なくとも私にはピンと来ない(書き直した内容のほうがちょっと現実離れした展開になる)。

また、片岡が4回目に書き直そうと思い立った直接の原因となる3回目に書き直した小説は、片岡が思い込んでいた物語とは全く違った内容だったことを読者に指摘されたというエピソードも、何とも不思議な話である。

まるで、丸谷才一の短編小説「樹影譚」の主人公である作家が、樹の影をテーマにした短編小説をナボコフが書いていたと思い込んでいた話のようだ。

雑誌に掲載されている一文を読むだけであれば、大抵の文章は読み切ることはできると思うが、単行本としてまとめられたもの全てを読み切るには、興味を引く内容が相当な程度、収められていなければならない。

私の場合、かなり飽きっぽいので、つまらない内容が2つ、3つ続くと、すぐに読むのをやめてしまうのだが、片岡義男のこの本は読み切ることができた。

いかにも片岡義男らしい作品(コーヒーやハワイ、風船ガムの話)もあるが、こんな人なのかという意外なテーマ(料理本、居酒屋、弁当、俳句などの日本的な内容)もあった。

もっとも心に残ったのは、チャンドラーの翻訳でも知られる田中小実昌(たなか こみまさ)に、新宿の地下道で、「なんだ、テディじゃないか」と声をかけられ(片岡は「テディ片岡」というペンネームを過去に使っていた)、紀伊国屋に行き、船橋のストリップ・ショーを見に行き、ふたたび新宿に戻り、全盛期の頃と思われるゴールデン街を徹夜で飲み歩く「コーヒーに向けてまっ逆さま」だった。

よけいな表現が削ぎおとされていて、読んでいて不潔な印象を受けないところは、海老沢泰久の文章と似ている。

最後の「真夜中にセロリの茎が」も、不思議な味わいがある。

「真夜中のセロリの茎」という同じ題名で4回、短編小説を書くことになった話で、片岡がその小説のあらすじも含めて、なぜ書き直すことになったか、その理由を説明するのだが、片岡が間違いだと感じた部分が少なくとも私にはピンと来ない(書き直した内容のほうがちょっと現実離れした展開になる)。

また、片岡が4回目に書き直そうと思い立った直接の原因となる3回目に書き直した小説は、片岡が思い込んでいた物語とは全く違った内容だったことを読者に指摘されたというエピソードも、何とも不思議な話である。

まるで、丸谷才一の短編小説「樹影譚」の主人公である作家が、樹の影をテーマにした短編小説をナボコフが書いていたと思い込んでいた話のようだ。

2014年10月18日土曜日

クリティカルチェーン/エリヤフ・ゴールドラット

半世紀ぶりとなる日本国産のジェット機が完成した、という今日のニュースを見て、それはすごいと思いつつも、計画からすでに4年遅れている、という点も気になった。

ちょうど、この本(副題:なぜ、プロジェクトは、予定どおりに進まないのか?)を読み終わったところだったので、よけい、そう感じたのかもしれない。

この本では、MBAのビジネススクールで行われるプロジェクト・マネジメントの教室が主な舞台なのだが、その講師が定義する「プロジェクト」の定義が分かりやすい。

この本は、その原因について、以下の問題点を指摘している。

・ステップ毎の余裕時間の積み増し

計画を立てるときに、プロジェクト全体をスケジュールどおりに終わらせるには、各ステップがそれぞれ定められた期日までに作業を終えるしかないと当然のことのように考えてしまう。そして、ステップ毎に、「まず大丈夫」という余裕時間を積み増して見積ってしまう。

・学生症候群

期限までに時間的な余裕があるとつい他の事に手が出て、結局ぎりぎりまで作業に着手しない傾向をいう。ぎりぎりまで着手しないから結局、予定の期限には間に合わなくなる。

・掛け持ち作業の弊害

複数のプロジェクトを担当し、優先順位が不明確だといずれのプロジェクトにも「均等に」時間を割かなければならなくなるため、ひとつに集中し終了させるのに比べ、段取りのロスや待ち時間のために所要時間が大幅に延びる。

・依存関係

作業同士が依存している場合、ひとつの先行作業が遅れるとそれが後続の作業に波及してしまう。

そして、これらの問題点を解消するためには、

・期限は設けず、作業期間のみを提示し、作業が回ってきたらすぐに着手し、終わればすぐに申告する。

・個人の時間見積もりは余裕を持たず、「厳しそうだが、やればできる」時間にする。削った余裕はプロジェクト全体の余裕として集中する。

・複数のプロジェクトが集中しているリソース(特定の作業を行う人と考えると分かりやすい)に対しては、事前のスケジューリングの段階で、仕事の優先順位を明確にし、リソースの競合(掛け持ち作業)に陥らないようなスケジュールを作成する。

などの革新的な手法を提案している。

物語の中で、下請業者に、期限を約束させず、利益を上乗せすることで短縮した作業期間を約束させるという、本当?と疑いたくなってしまう交渉の場面が出てくるが、それなりの合理性が感じられるので、一度は実際に試してみたい、と思わせるものがある。

ビジネスに携わる人であれば、誰しも興味を持ちそうな課題を取り上げ、物語の中で革新的な問題解決の手法を説明するエリヤフ・ゴールドラットの小説。

私にとっては、まさかの4冊目の読了となった。

ちょうど、この本(副題:なぜ、プロジェクトは、予定どおりに進まないのか?)を読み終わったところだったので、よけい、そう感じたのかもしれない。

この本では、MBAのビジネススクールで行われるプロジェクト・マネジメントの教室が主な舞台なのだが、その講師が定義する「プロジェクト」の定義が分かりやすい。

目標を達成するために、どの作業をどういう順で行わなければならないのか、あるいはどの作業をいつ始めていつ終わらせたらいいのかタイムチャートを作ったことはありませんか。もしそのようなチャートを使って仕事をした経験があるのなら、プロジェクトを経験したことがあるということです。その「プロジェクト」が、何故、ほとんど、期限までに終わらないのか。

この本は、その原因について、以下の問題点を指摘している。

・ステップ毎の余裕時間の積み増し

計画を立てるときに、プロジェクト全体をスケジュールどおりに終わらせるには、各ステップがそれぞれ定められた期日までに作業を終えるしかないと当然のことのように考えてしまう。そして、ステップ毎に、「まず大丈夫」という余裕時間を積み増して見積ってしまう。

・学生症候群

期限までに時間的な余裕があるとつい他の事に手が出て、結局ぎりぎりまで作業に着手しない傾向をいう。ぎりぎりまで着手しないから結局、予定の期限には間に合わなくなる。

・掛け持ち作業の弊害

複数のプロジェクトを担当し、優先順位が不明確だといずれのプロジェクトにも「均等に」時間を割かなければならなくなるため、ひとつに集中し終了させるのに比べ、段取りのロスや待ち時間のために所要時間が大幅に延びる。

・依存関係

作業同士が依存している場合、ひとつの先行作業が遅れるとそれが後続の作業に波及してしまう。

そして、これらの問題点を解消するためには、

・期限は設けず、作業期間のみを提示し、作業が回ってきたらすぐに着手し、終わればすぐに申告する。

・個人の時間見積もりは余裕を持たず、「厳しそうだが、やればできる」時間にする。削った余裕はプロジェクト全体の余裕として集中する。

・複数のプロジェクトが集中しているリソース(特定の作業を行う人と考えると分かりやすい)に対しては、事前のスケジューリングの段階で、仕事の優先順位を明確にし、リソースの競合(掛け持ち作業)に陥らないようなスケジュールを作成する。

などの革新的な手法を提案している。

物語の中で、下請業者に、期限を約束させず、利益を上乗せすることで短縮した作業期間を約束させるという、本当?と疑いたくなってしまう交渉の場面が出てくるが、それなりの合理性が感じられるので、一度は実際に試してみたい、と思わせるものがある。

ビジネスに携わる人であれば、誰しも興味を持ちそうな課題を取り上げ、物語の中で革新的な問題解決の手法を説明するエリヤフ・ゴールドラットの小説。

私にとっては、まさかの4冊目の読了となった。

2014年10月13日月曜日

なにを買ったの?文房具。/片岡義男

前作の 文房具を買いにと同じコンセプトの本なので、特に読むまでもないかなと思ったが、出だしの「一本の鉛筆からすべては始まる」の文章にさそわれて、つい読んでしまった。

こんな文章だ。

それらに関する文章も印象的なものが多い。

一眼レフカメラにマクロ・レンズを付けて撮影した片岡自身、その快楽に勝てず、つい、もう一冊書いてしまったという本だろう。

こんな文章だ。

いま僕は一本の鉛筆を手にしている。ひとり静かに、落ち着いた気持ちで、指先に一本の鉛筆を。

…孤独な僕は、I think better with a pencil in may hand.というワンセンテンスを思い出す。鉛筆を手にしていると自分はより良く考えることができる、という意味だ。ずっと以前にどこかで読み、それ以来いまも忘れずにいる。本書でも、前作同様、さまざまな文房具を紹介してゆくが、片岡自身の思い入れは、やはり、作家としての仕事道具である鉛筆、鉛筆削り、消しゴム、手帳、ノートブックに比重が高くなっていると思う。

それらに関する文章も印象的なものが多い。

学校の勉強を始めるために、まず鉛筆を削った。削り終えたら勉強を始めなくてはいけないから、何本もの鉛筆をゆっくり丁寧に削った。…削っていくあいだの子供の気持ちは、大げさに言うなら、覚悟の醸成だったのではなかったか。学校の勉強は嫌だが、嫌だ、というその気持ちや態度の克復が、じつは勉強だった。また、

内ポケットから手帳を取り出し、この鉛筆を背中から抜き、指先で手帳のページを繰り、芯を舌の先でなめ、なにごとかを書き込んでいく大人を、僕が子どもの頃にはしばしば見かけた。平凡ではあるがそれなりに誠実な大人なのではないかと、子供心にも多少の感銘を受けたりもしたが、すでに長いことこのような大人を見ていない。平凡でなおかつ誠実な大人が、日本から消えたからか。あるいは、

消しゴムは、じつは、まったく新たな可能性、というものの権化なのだ。…正しくないものを、いまだ不充分なものなどを、消し去ることによって、そこにより正しい試みを、消しゴムは用意する。消しゴムによって消されたあとには、広大な可能性の地平が出現しているのだが、多くの人はその事実に気づかない。本書には、多くの文房具の写真が使われているが、黒いケント紙のうえで、太陽の光を気持ちよく浴びて、上品に佇んでいる色彩ゆたかな文房具のすがたを見るのは心地よい。

一眼レフカメラにマクロ・レンズを付けて撮影した片岡自身、その快楽に勝てず、つい、もう一冊書いてしまったという本だろう。

2014年10月12日日曜日

英語で日本語を考える/片岡義男

片岡義男が、日本語の“ひと言”を、英語に翻訳するプロセス――言葉の変換術――をまとめた本だ。

あらためて思ったのは、翻訳とは、単に日本語の単語を英単語に置き換える作業ではなく、日本語の文章を一旦、要素レベルに分解し、重要なものを抽出し、それに近い英語らしい表現に作り変えていくということだ。

たとえば、以下のような例文がある。

そして、片岡義男が、この本の冒頭で述べているとおり、このような英語能力の習得の基本となるべき最重要なものは、日本語の能力なのだと思う。

たぶん、その能力がないと、日本語からの意味の抽出、別のことばへの置き換えが出来ないだろう。

あらためて思ったのは、翻訳とは、単に日本語の単語を英単語に置き換える作業ではなく、日本語の文章を一旦、要素レベルに分解し、重要なものを抽出し、それに近い英語らしい表現に作り変えていくということだ。

たとえば、以下のような例文がある。

「こういう話になってくると、誰が悪い誰がいけないなんて言ってみても、始まらないんですよ。みんなどこかでつながっているわけですから」について、

「こういう話」と「になってくる」のふたつの部分は、いっきに細かく砕いて意味だけにすると、「この状況では」という意味でしかない。

ここまで砕くと、そこから英語へは、“In a situation like this”とほぼ直訳できる。

「始まらないんですよ」も、意味だけを抽出すると、そのことに意味はない、というような内容であることが、すぐに分かる。

意味はない、という言い方が持つ範囲の広さを、意味の核に向けてさらに絞り込んでいくと、なんら有効な視点にはなり得ない、というようなことだと判明する。“pointless”という便利な言葉がある。これを使えばいい。

「誰が悪い誰がいけないなんて言ってみても」という日常的な語法は、「責められるべきは誰なのか判明させようとしても」という程度まで砕く…そしてこの内容をとにかく最短距離で言おうとすると、次のようになる。

“try to figure out who's to blame”

「みんなどこかでつながっているわけですから」という言いかたは、…「ぜんたいはひとつの環である」とまで砕くと、それをそのまま、“it's a circle”と言えば、英語らしい英語になる。

課題の日本語の文例ぜんたいは、次のような英語にまとまる。

“In a situation like this, it's pointless to figure out who's to blame. It's a circle.”この作業プロセスをみると、日本語の要素となる骨の部分だけ抜き取り、それを英作文する作業に近いような印象を受ける。

そして、片岡義男が、この本の冒頭で述べているとおり、このような英語能力の習得の基本となるべき最重要なものは、日本語の能力なのだと思う。

たぶん、その能力がないと、日本語からの意味の抽出、別のことばへの置き換えが出来ないだろう。

2014年10月11日土曜日

日本語と英語 その違いを楽しむ/片岡義男

本書でもっとも面白いと感じたのは、片岡義男が十五歳のときに「源氏物語」を読んで衝撃を受けたというエピソードだ。

彼は、「源氏物語」の出だしのフレーズ「いずれのおんときにか」というわずか10文字がまったく理解できない事実に愕然とし、後年、「源氏物語」の英訳を読み、該当する文章「In the reign certain emperor」(ある天皇の統治下で)の、あまりのわかりやすさに、強い衝撃を受けた。

本書は、この片岡義男の原体験「源氏物語の影」に基づき書き留められた日本語と英語の比較言語学的エッセイだ。

片岡義男が愛用しているインデックス・カードに書き留められつづけた日本語と英語の数々のフレーズ。

ほとんどが日常的に使われている常套句といっていいものだが、そのありふれたフレーズから、日本語と英語の違いを浮き上がらせる。

たとえば、

「住所氏名をご記入の上この葉書をご返送いただければ当社の新刊や特典、催物などの情報をお届けいたします。」と、

“We invite you to return this card with your name and address so that we can keep your informed of our new publications, special offers and events.”。

この2つの文章に関して、片岡義男は、こんな風に分析する。

(日本語の文章は、)「ご返送いただければ」という、自分のところに葉書が返送されてきたあとの状態を想定している。

すでにそうなっている状態のなかに自分も身を置くのが、日本の人たちはなによりも好きなのだろう。

(しかし)葉書が返送されるからには、返送する側は返送というアクションをとるのだし、返送を促すための訴えかけというアクションを、返送を求めるほうはおこなうのだが。

英語の例文を見ると、この両方の動詞がごく当然のこととして、あるべきところにある。

返送を促すための訴えかけをおこなうのは、出版社の人たち、つまりこの短文の主語となるべき We という人たちだ。

だから、Weが主語になり、そのWeが引き受ける動詞はinviteだ。そして相手に促す返送というアクションは、returnという明確な動詞が引き受ける。

なるほどと思う。こういう日常の常套句を比べてみると、確かに日本語と英語はまるで違う。

片岡義男は、日本語について、こう分析する。

主語がIやYouなら、それらは主語にならないし、IやYouの思考や行動を引き受けて言いあらわす動詞も、必要ないから姿をあらわさない。

動詞が働きかける目的語その他、主語からの一連の構造的なつながりはそこになく、そのかわりに、いつのまにかそうなっている状態、というものが言いあらわされる。

そして、片岡義男は、日本語について、主語が不在ということは、主語の主語たるゆえんである思考も隠れ、結果、思考に基づく行動も隠れ、思考と行動を放棄しているという。

片岡義男の考えとしては、日常生活で用いられる常套句にこそ、言語の性質が現れ、その言語の性質が、日本語を話す人の、あるいは英語を話す人の思考や行動に大きな影響を及ぼしているということなのかもしれない。

片岡義男の言い方は、時に日本語のそういった性質をとらえ、日本人と日本の社会を批判しているようにも思えるが、語気はそれほど鋭くない(ように私は感じる)。

この本の副題のように、何故こんなにも違うのか、まさに、その違いを楽しんでいるのだと思う。

彼は、「源氏物語」の出だしのフレーズ「いずれのおんときにか」というわずか10文字がまったく理解できない事実に愕然とし、後年、「源氏物語」の英訳を読み、該当する文章「In the reign certain emperor」(ある天皇の統治下で)の、あまりのわかりやすさに、強い衝撃を受けた。

本書は、この片岡義男の原体験「源氏物語の影」に基づき書き留められた日本語と英語の比較言語学的エッセイだ。

片岡義男が愛用しているインデックス・カードに書き留められつづけた日本語と英語の数々のフレーズ。

ほとんどが日常的に使われている常套句といっていいものだが、そのありふれたフレーズから、日本語と英語の違いを浮き上がらせる。

たとえば、

「住所氏名をご記入の上この葉書をご返送いただければ当社の新刊や特典、催物などの情報をお届けいたします。」と、

“We invite you to return this card with your name and address so that we can keep your informed of our new publications, special offers and events.”。

この2つの文章に関して、片岡義男は、こんな風に分析する。

(日本語の文章は、)「ご返送いただければ」という、自分のところに葉書が返送されてきたあとの状態を想定している。

すでにそうなっている状態のなかに自分も身を置くのが、日本の人たちはなによりも好きなのだろう。

(しかし)葉書が返送されるからには、返送する側は返送というアクションをとるのだし、返送を促すための訴えかけというアクションを、返送を求めるほうはおこなうのだが。

英語の例文を見ると、この両方の動詞がごく当然のこととして、あるべきところにある。

返送を促すための訴えかけをおこなうのは、出版社の人たち、つまりこの短文の主語となるべき We という人たちだ。

だから、Weが主語になり、そのWeが引き受ける動詞はinviteだ。そして相手に促す返送というアクションは、returnという明確な動詞が引き受ける。

なるほどと思う。こういう日常の常套句を比べてみると、確かに日本語と英語はまるで違う。

片岡義男は、日本語について、こう分析する。

主語がIやYouなら、それらは主語にならないし、IやYouの思考や行動を引き受けて言いあらわす動詞も、必要ないから姿をあらわさない。

動詞が働きかける目的語その他、主語からの一連の構造的なつながりはそこになく、そのかわりに、いつのまにかそうなっている状態、というものが言いあらわされる。

そして、片岡義男は、日本語について、主語が不在ということは、主語の主語たるゆえんである思考も隠れ、結果、思考に基づく行動も隠れ、思考と行動を放棄しているという。

片岡義男の考えとしては、日常生活で用いられる常套句にこそ、言語の性質が現れ、その言語の性質が、日本語を話す人の、あるいは英語を話す人の思考や行動に大きな影響を及ぼしているということなのかもしれない。

片岡義男の言い方は、時に日本語のそういった性質をとらえ、日本人と日本の社会を批判しているようにも思えるが、語気はそれほど鋭くない(ように私は感じる)。

この本の副題のように、何故こんなにも違うのか、まさに、その違いを楽しんでいるのだと思う。

2014年10月2日木曜日

文房具を買いに/片岡義男

片岡義男が、さまざまな文房具(ほとんどが外国製)の写真を撮り、その文房具についての解説とともに、彼のその文房具に対する考え、思いが語られているエッセイだと思う。

たとえば、モールスキンの手帳について

手帳をほとんど書かない自分からみると、“手帳の中に自分がいる”と感じるまで、書き込む人は、私から見れば、異次元に住んでいる人のようだ。

たまに、びっしりと書き込んだ手帳を持っている人を見ることがあるが、同じような心持ちなのだろうか。

この文章を読んで、一日に使うページ数の説明なんて、どうでもいいと思う人もいるかもしれない。

しかし、この本は、さまざまな文房具について、

手帳、鉛筆、鉛筆クリップ、電子辞書、封筒、パステル、ボールペン、ステイプラー、サインペン、消しゴム、香料としてのチューインガム、ポスト・イット、糊、鋏、ノートブック、スケジュール帳、インデックス・カード、リーガル・パッド、ロディアのパッド、クレール・フォンテーヌのノートブック、ライティング・パッド、置き時計、輪ゴム、クリップ、修正テープ、シール、電卓、AIR MAILのレイベル、切手、モイスナー、宛先レイベル、押しピン、テープ・ライター、ワン・ホール・パンチ、定規、クレヨン・ボックス、写真機、白墨、黒板消し、コンパス

について、片岡義男が、その形状を写真に撮り、その作り、色、寸法、特徴について、執拗に語り続ける。

ひとつの文房具の紹介が終わると、切れ目なく、次から次へと、新たな文房具が現れる。

片岡義男が机に座っていて、彼の目の前の机にある文房具を次から次へと取り出し、説明しているかのように、ひとつづきに説明が流れる。

その律儀ともいえる細かな描写に、若干疲れる読者もいるのではないかと思う。

たとえば、村上春樹が、安西水丸の絵とともに、シェービング・クリームの缶について書いた軽いタッチのエッセイとは、まるで違う空気が流れている。

一言でいうと、男くさいのだ。例えば、女性はメモ帳について、以下のような文章は、まず書かないだろう。

たとえば、モールスキンの手帳について

モールスキンの手帳ノートブックは百九十二ページだ。ひと月で一冊を使いきるとして、一日分として平均して六ページのスペースを割り当てることができる。そしてひと月の半分ほどは、一日分を七ページにすることが可能だ。単純に日割りにするとそうなる。日ごとに変化はあっていい。ただし、ひと月に一冊というペースは、守りたいと思う。一冊を二年も三年も使うようでは、この手帳の良さを生かしきることができないはずだから。一年で十二冊。十二冊の黒い表紙のモールスキンのページに、自分の筆跡でびっしりと書き込まれたさまざまな事柄が、自分にとっての一年なのだ。その十二冊のなかに、その年の自分がいる。少なくともその痕跡くらいは、どのページにも雄弁に残っている。手帳について、ここまで熱く思いを語る人もいるのだな、と若干ほほえましい気分になる。

手帳をほとんど書かない自分からみると、“手帳の中に自分がいる”と感じるまで、書き込む人は、私から見れば、異次元に住んでいる人のようだ。

たまに、びっしりと書き込んだ手帳を持っている人を見ることがあるが、同じような心持ちなのだろうか。

この文章を読んで、一日に使うページ数の説明なんて、どうでもいいと思う人もいるかもしれない。

しかし、この本は、さまざまな文房具について、

手帳、鉛筆、鉛筆クリップ、電子辞書、封筒、パステル、ボールペン、ステイプラー、サインペン、消しゴム、香料としてのチューインガム、ポスト・イット、糊、鋏、ノートブック、スケジュール帳、インデックス・カード、リーガル・パッド、ロディアのパッド、クレール・フォンテーヌのノートブック、ライティング・パッド、置き時計、輪ゴム、クリップ、修正テープ、シール、電卓、AIR MAILのレイベル、切手、モイスナー、宛先レイベル、押しピン、テープ・ライター、ワン・ホール・パンチ、定規、クレヨン・ボックス、写真機、白墨、黒板消し、コンパス

について、片岡義男が、その形状を写真に撮り、その作り、色、寸法、特徴について、執拗に語り続ける。

ひとつの文房具の紹介が終わると、切れ目なく、次から次へと、新たな文房具が現れる。

片岡義男が机に座っていて、彼の目の前の机にある文房具を次から次へと取り出し、説明しているかのように、ひとつづきに説明が流れる。

その律儀ともいえる細かな描写に、若干疲れる読者もいるのではないかと思う。

たとえば、村上春樹が、安西水丸の絵とともに、シェービング・クリームの缶について書いた軽いタッチのエッセイとは、まるで違う空気が流れている。

一言でいうと、男くさいのだ。例えば、女性はメモ帳について、以下のような文章は、まず書かないだろう。

…横罫は淡いブルーで二十二本。間隔はここでもまだ七ミリだ。そして左の端から二十五ミリの位置に、淡い赤で縦罫が二本、二ミリ間隔で垂直に引いてある。この罫のありかたがジュニア・リーガル・ルール(罫)と呼ばれている。しかし、この文章は、その後、以下のように続いていて、ひとつの文明批評になっているところも面白い。

リーガル・パッドのリーガルとは、罫線のありかたよりもはるかに、物事のとらえかた、ものの考えかた、論理の展開のさせかたなどを、意味する。自分の論理を強めたり補完したりする可能性のあるものは、ひとつ残らず書き出して列挙し、それらを作戦的にいろんな方向から観察し、取捨選択しつつ修正をほどこし、論理の筋道を作り、それに沿って論理を組み上げていく。そしてその論理によって、いかなるかたちにせよ、自分を勝利に導いていく。リーガル・マインドの基本はこれであり、これはアメリカ社会のあらゆる細部にまで、徹底して浸透している。

2014年10月1日水曜日

片岡義男という存在

片岡義男という人は、私にとっては、ずっと謎の存在だった。

1980年代、角川文庫の棚一列を埋めつくしていた彼の作品。

数多くの映画化された作品。

たぶん、一度はページを開いたことはあると思う。

でも、読まなかった。

おそらくだけれど、自分の好みの文章ではないものを感じたからなのだと思う。

彼の作品は、生存している小説家としてはめずらしく、青空文庫で読める。

そして、短編「私とキャッチ・ボールをしてください」を読んで、やはり、彼の小説を、数冊読むことはないと感じる。

その昔(1988年)、NHKのドラマで、「ハートブレイクなんてへっちゃら」という単発のドラマが放映された。

気障な作家が女性にからむ4話のショートオムニバスみたいな作品なのだが、1話(バイクに乗った女の子をお月見にナンパする話)と4話(酔っぱらった洞口依子さんと、なんかグダグダになる話)だけ、おぼろげに記憶に残っている。

唯一、触れた彼の作品(原作)だったが、不思議と原作を読もうという気にならなかった。

そうして、時間が経ち、ここ十年ばかり、本屋で並ぶ新刊で、よく彼の本が目に留まるようになった。

文房具の本や、ペーパーブックの表紙の本や、英語や翻訳についての本。

手にとって読むうちに、不思議な印象を覚えた。

まるで、翻訳文みたいな、若干ぎこちない日本語。

でも、小説よりいい。というか、テーマに不思議となじんでいる。

そう、思いながらも、やはり、これらの本も本格的に読まないで素通りしてきた。

ここまで縁がないなら、そのまま行けばいいのだが、最近、「文房具を買いに」を、まともに読んでいる。

村上春樹の9つ上の1940年生まれ。

原爆投下のキノコ雲も目撃している。

同期は何と、唐十郎、志茂田景樹、ル・クレジオ、立花隆、C・W・ニコル、池内紀。

そして、不思議な気持ちになる。この人は、日本の文学界において何者なんだろうと。

「文房具を買いに」の感想を書きたかったのだが、片岡義男という存在が、私の中では予想以上に膨らんでいて、まず、これを吐き出す作業が必要だった。

1980年代、角川文庫の棚一列を埋めつくしていた彼の作品。

数多くの映画化された作品。

たぶん、一度はページを開いたことはあると思う。

でも、読まなかった。

おそらくだけれど、自分の好みの文章ではないものを感じたからなのだと思う。

彼の作品は、生存している小説家としてはめずらしく、青空文庫で読める。

そして、短編「私とキャッチ・ボールをしてください」を読んで、やはり、彼の小説を、数冊読むことはないと感じる。

その昔(1988年)、NHKのドラマで、「ハートブレイクなんてへっちゃら」という単発のドラマが放映された。

気障な作家が女性にからむ4話のショートオムニバスみたいな作品なのだが、1話(バイクに乗った女の子をお月見にナンパする話)と4話(酔っぱらった洞口依子さんと、なんかグダグダになる話)だけ、おぼろげに記憶に残っている。

唯一、触れた彼の作品(原作)だったが、不思議と原作を読もうという気にならなかった。

そうして、時間が経ち、ここ十年ばかり、本屋で並ぶ新刊で、よく彼の本が目に留まるようになった。

文房具の本や、ペーパーブックの表紙の本や、英語や翻訳についての本。

手にとって読むうちに、不思議な印象を覚えた。

まるで、翻訳文みたいな、若干ぎこちない日本語。

でも、小説よりいい。というか、テーマに不思議となじんでいる。

そう、思いながらも、やはり、これらの本も本格的に読まないで素通りしてきた。

ここまで縁がないなら、そのまま行けばいいのだが、最近、「文房具を買いに」を、まともに読んでいる。

村上春樹の9つ上の1940年生まれ。

原爆投下のキノコ雲も目撃している。

同期は何と、唐十郎、志茂田景樹、ル・クレジオ、立花隆、C・W・ニコル、池内紀。

そして、不思議な気持ちになる。この人は、日本の文学界において何者なんだろうと。

「文房具を買いに」の感想を書きたかったのだが、片岡義男という存在が、私の中では予想以上に膨らんでいて、まず、これを吐き出す作業が必要だった。

2014年9月30日火曜日

続 日本人の英語/マーク・ピーターセン

日本や外国の映画や小説のセリフを取り上げ、日本語の感覚と英語の感覚を、エッセイ風に語る内容が主です。

正直、前作の冠詞・定冠詞のようなインパクトはないが、読んでいると、それなりに役立つ内容は書いてあると思います。

個人的には、著者が日本の学生と、J.D.サリンジャーの「バナナフィッシュにうってつけの日」( A Perfect Day for Bananafish )の読み合わせをした際の話が興味深かった。

シーモアの妻ミュリエルが、母親と電話で話をしているときに、シーモアが自分のことをこう呼んでいると説明した部分

He calls me Miss Spiritual Tramp of 1948," the girl said, and giggled.

"Tramp"の持つ意味は、身持ちの悪い女(あばずれ・無節操)・売春婦

野崎孝 訳では、以下のとおり

「1948年度のミス精神的ルンペンですって」 娘はそう言うとくすくす笑い出した。

(ルンペンということばも、どれだけ分かる人がいるだろう。もはや死語ですね。浮浪者とか、乞食の意味です)

この台詞は、キリスト教徒である著者からみると、人間として侮辱されたに等しいほど、相当にきつい言葉であり、読者からすると、夫がここまで妻を痛烈に批判する言葉は、読んでいて、ドキッとしなければならない部分であるというのが著者の印象であったが、日本の学生たちは普通にスルーしてしまったらしい。

著者曰く、このシーモアが妻に対して持った軽蔑は、信仰の厚いキリスト教徒であれば、共感できるものらしい。

しかし、私自身、(原文と野崎孝 訳のギャップもあるとは思うが) この台詞に強い印象を覚えた記憶がない。

仮に、Trampの訳語を、“ルンペン”から“あばずれ”、”無節操”に変えても、シーモア特有の皮肉めいたことばという程度の印象しか、やはり持てないような気がする。

わたし自身、言われたら、ちょっとムッとするかもしればいが、ミュリエル同様、なかなか面白い表現だと笑ってしまうかもしれない。

宗教性によって言葉が与えるインパクトも変わるんだ。そう実感しました。

それ以外で印象に残ったのは、細々とした実用的な知識です。以下、箇条書き。

・The Japanese/個人差を認めなくてよいとする態度

The Japanese have to learn the importance of a level playing field in international trade.

ここでのThe Japaneseは、一人も例外なく、全ての日本人を指す意味らしく、アメリカ人が日本人を評して言う際に、このようなことを言うらしい。

一方、アメリカ人自身については、以下のように、そう思わない人もいるという多様性の余地を残した表現をしている。

Americans believe in giving everyone an equal opportunity to succeed.

・英語にもある漢語と大和言葉

ラテン系は、漢語っぽい。造語的。

アングロサクソン系は、大和言葉っぽくて人間くさい。

例えば、

ラテン系 アングロサクソン系

submit/~を提出する turned in/~を出しました

reconsider/~を再考する take it over/~を考え直す

enter/入りたまえ Come on in/さあ、どうぞ、どうぞ

・hear(耳に入る受け身の聞く)とlisten(自ら収集する聴く)

・see(経験的な見る)とlook(一応目を通す視る・看る)とwatch(何をして過ごしていたかという観る)

・found(ただ出会った)とdiscover(探していたから見つかった)

・使役動詞made/let/had/get

madeは強制的な意味(無理やり~をさせる)

letは~をすることを許す(~をさせてあげる)

hadはビジネス的な意味あい(~してもらう)

got someone to do(説得して~をしてもらった)

・やさしいにもいろいろな表現

nice(一般的なやさしい)

good(物理的に物惜しみしない)

kind(一般的な美徳)

gentle(特別な愛情を感じる)

正直、前作の冠詞・定冠詞のようなインパクトはないが、読んでいると、それなりに役立つ内容は書いてあると思います。

個人的には、著者が日本の学生と、J.D.サリンジャーの「バナナフィッシュにうってつけの日」( A Perfect Day for Bananafish )の読み合わせをした際の話が興味深かった。

シーモアの妻ミュリエルが、母親と電話で話をしているときに、シーモアが自分のことをこう呼んでいると説明した部分

He calls me Miss Spiritual Tramp of 1948," the girl said, and giggled.

"Tramp"の持つ意味は、身持ちの悪い女(あばずれ・無節操)・売春婦

野崎孝 訳では、以下のとおり

「1948年度のミス精神的ルンペンですって」 娘はそう言うとくすくす笑い出した。

(ルンペンということばも、どれだけ分かる人がいるだろう。もはや死語ですね。浮浪者とか、乞食の意味です)

この台詞は、キリスト教徒である著者からみると、人間として侮辱されたに等しいほど、相当にきつい言葉であり、読者からすると、夫がここまで妻を痛烈に批判する言葉は、読んでいて、ドキッとしなければならない部分であるというのが著者の印象であったが、日本の学生たちは普通にスルーしてしまったらしい。

著者曰く、このシーモアが妻に対して持った軽蔑は、信仰の厚いキリスト教徒であれば、共感できるものらしい。

しかし、私自身、(原文と野崎孝 訳のギャップもあるとは思うが) この台詞に強い印象を覚えた記憶がない。

仮に、Trampの訳語を、“ルンペン”から“あばずれ”、”無節操”に変えても、シーモア特有の皮肉めいたことばという程度の印象しか、やはり持てないような気がする。

わたし自身、言われたら、ちょっとムッとするかもしればいが、ミュリエル同様、なかなか面白い表現だと笑ってしまうかもしれない。

宗教性によって言葉が与えるインパクトも変わるんだ。そう実感しました。

それ以外で印象に残ったのは、細々とした実用的な知識です。以下、箇条書き。

・The Japanese/個人差を認めなくてよいとする態度

The Japanese have to learn the importance of a level playing field in international trade.

ここでのThe Japaneseは、一人も例外なく、全ての日本人を指す意味らしく、アメリカ人が日本人を評して言う際に、このようなことを言うらしい。

一方、アメリカ人自身については、以下のように、そう思わない人もいるという多様性の余地を残した表現をしている。

Americans believe in giving everyone an equal opportunity to succeed.

・英語にもある漢語と大和言葉

ラテン系は、漢語っぽい。造語的。

アングロサクソン系は、大和言葉っぽくて人間くさい。

例えば、

ラテン系 アングロサクソン系

submit/~を提出する turned in/~を出しました

reconsider/~を再考する take it over/~を考え直す

enter/入りたまえ Come on in/さあ、どうぞ、どうぞ

・hear(耳に入る受け身の聞く)とlisten(自ら収集する聴く)

・see(経験的な見る)とlook(一応目を通す視る・看る)とwatch(何をして過ごしていたかという観る)

・found(ただ出会った)とdiscover(探していたから見つかった)

・使役動詞made/let/had/get

madeは強制的な意味(無理やり~をさせる)

letは~をすることを許す(~をさせてあげる)

hadはビジネス的な意味あい(~してもらう)

got someone to do(説得して~をしてもらった)

・やさしいにもいろいろな表現

nice(一般的なやさしい)

good(物理的に物惜しみしない)

kind(一般的な美徳)

gentle(特別な愛情を感じる)

2014年9月29日月曜日

チェンジ・ザ・ルール!/エリヤフ・ゴールドラット

「IT投資によるテクノロジー装備だけでは、利益向上にはつながらない。なぜなら、何もルールが変わっていないからだ」というのが、本書のテーマといっていい。

IT投資をして、企業にどんなメリットがあるのか、突きつめていえば、「利益がどれだけ増えるのか」という疑問に答えるのは、意外と難しいのかもしれない。

本書でも、ERPソフト開発企業のCEOとグループ会社のシステム・インテグレーター企業のCEOが、突然、顧客から問いただされる。お宅のソフトを導入して、結局、利益はいくら増えたのか?と。

二人のCEOは、「企業活動が一元把握できる」、「決算レポートの作成が大幅に短縮できて、コストや作業が大幅に削減できた」、「トランザクションの処理コストが減った」ことなどを主張するが、顧客は納得しない。

この点について、本書に面白い記述がある。

企業のトップマネジメントが何を考えているか、知る由もない社員たちは、コンピュータシステムの専門用語を使って話し、

中間管理職のマネージャーは、生産性向上、コスト削減、リードタイム短縮といった用語を使って話し、

トップマネジメントは、純利益や投資収益率というような用語を使って話す。

この三階層の人々は、各々、別の用語を使っていて、実はお互いの用語が理解できていない。

特に社員や中間管理職は自分のフィールドの用語を別の用語に変換しなければならないという話だ。

二人のCEOは、自分たちのことばでは顧客を納得させることができず、数多くの導入効果(インボイスの印刷ミスの削減まで)を20個拾い上げたが、結局、顧客に説明できそうなものは3個だけだった。

この事をきっかけに、ERPソフト企業のCEOは、自分たちのソフトを使って本当に業績改善を実現できた企業は、ごく一部の企業であることに気づき、最も改善した一社のCEOに話を聞く。

そして、本当に利益を上げるためには、ソフトを導入するだけではなく、「古いルール」を見直さなければならないことに気づく。

「古いルール」とは、分かりやすく言うと、「部分最適化ルール」と呼ばれるもので、まだ必要なデータや情報が全て用意されていない状態で、意思決定をしなければならなかった際に活用されていたルールの事だ。

ERPソフトというものは、企業活動の全体最適化を目指すものだから、必然的に「古いルール」は適合しなくなり、最大の制約条件になってしまう。

この「古いルール」を取っ払って、新しいルールに変更することは、一般的には、ERPソフト企業、SIerの役割ではない。そして、言うほど簡単なことではない。

本書でも、顧客から、現場の幹部社員を説得することを、ERPソフト企業のCEOが頼まれることになる。

CEOは、顧客の批判的な幹部社員に対し、現状のルールを変更しないことによって生じた現実の問題を認識させ、新しいルール(基準)を自分たちに検討させ、決定させるように、巧みに誘導する。

ERPソフト企業のCEOは、これを契機に、「単なるテクノロジーを売るという考え方から、バリューを売る」という経営方針にシフトし、顧客の業務に踏み込んだ提案を行うことで、次第にシュリンクしてゆく売上を倍増しようと決意する。

これは、ちまたで言われている“ソリューション(解決方法)”の提供と同じ意味だろう。

日本のIT業界でも、“ソリューション”ということばが氾濫しているが、この本のような目覚ましい利益改善を行った事例はごく稀な事なのではないかと思う。

そして、このような働きを見せたERPソフト企業に、顧客は、さらに大きな仕事のチャンスを与えることになる。

ゴールドラットの本は、最初に興味本位で読み始めたが、意外と面白い。

本書では、今や懐かしい“西暦2000年問題”が話題として出てくる。

2002年当時の本ではあるが、今読んでも、大きな差異はない。

それは、この本がIT投資の本質を捉えているからだと思う。

IT投資をして、企業にどんなメリットがあるのか、突きつめていえば、「利益がどれだけ増えるのか」という疑問に答えるのは、意外と難しいのかもしれない。

本書でも、ERPソフト開発企業のCEOとグループ会社のシステム・インテグレーター企業のCEOが、突然、顧客から問いただされる。お宅のソフトを導入して、結局、利益はいくら増えたのか?と。

二人のCEOは、「企業活動が一元把握できる」、「決算レポートの作成が大幅に短縮できて、コストや作業が大幅に削減できた」、「トランザクションの処理コストが減った」ことなどを主張するが、顧客は納得しない。

この点について、本書に面白い記述がある。

企業のトップマネジメントが何を考えているか、知る由もない社員たちは、コンピュータシステムの専門用語を使って話し、

中間管理職のマネージャーは、生産性向上、コスト削減、リードタイム短縮といった用語を使って話し、

トップマネジメントは、純利益や投資収益率というような用語を使って話す。

この三階層の人々は、各々、別の用語を使っていて、実はお互いの用語が理解できていない。

特に社員や中間管理職は自分のフィールドの用語を別の用語に変換しなければならないという話だ。

二人のCEOは、自分たちのことばでは顧客を納得させることができず、数多くの導入効果(インボイスの印刷ミスの削減まで)を20個拾い上げたが、結局、顧客に説明できそうなものは3個だけだった。

この事をきっかけに、ERPソフト企業のCEOは、自分たちのソフトを使って本当に業績改善を実現できた企業は、ごく一部の企業であることに気づき、最も改善した一社のCEOに話を聞く。

そして、本当に利益を上げるためには、ソフトを導入するだけではなく、「古いルール」を見直さなければならないことに気づく。

「古いルール」とは、分かりやすく言うと、「部分最適化ルール」と呼ばれるもので、まだ必要なデータや情報が全て用意されていない状態で、意思決定をしなければならなかった際に活用されていたルールの事だ。

ERPソフトというものは、企業活動の全体最適化を目指すものだから、必然的に「古いルール」は適合しなくなり、最大の制約条件になってしまう。

この「古いルール」を取っ払って、新しいルールに変更することは、一般的には、ERPソフト企業、SIerの役割ではない。そして、言うほど簡単なことではない。

本書でも、顧客から、現場の幹部社員を説得することを、ERPソフト企業のCEOが頼まれることになる。

CEOは、顧客の批判的な幹部社員に対し、現状のルールを変更しないことによって生じた現実の問題を認識させ、新しいルール(基準)を自分たちに検討させ、決定させるように、巧みに誘導する。

ERPソフト企業のCEOは、これを契機に、「単なるテクノロジーを売るという考え方から、バリューを売る」という経営方針にシフトし、顧客の業務に踏み込んだ提案を行うことで、次第にシュリンクしてゆく売上を倍増しようと決意する。

これは、ちまたで言われている“ソリューション(解決方法)”の提供と同じ意味だろう。

日本のIT業界でも、“ソリューション”ということばが氾濫しているが、この本のような目覚ましい利益改善を行った事例はごく稀な事なのではないかと思う。

そして、このような働きを見せたERPソフト企業に、顧客は、さらに大きな仕事のチャンスを与えることになる。

ゴールドラットの本は、最初に興味本位で読み始めたが、意外と面白い。

本書では、今や懐かしい“西暦2000年問題”が話題として出てくる。

2002年当時の本ではあるが、今読んでも、大きな差異はない。

それは、この本がIT投資の本質を捉えているからだと思う。

2014年9月28日日曜日

NHKスペシャル シリーズ東日本大震災 私たちの町が生まれた ~集団移転・3年半の記録~

東日本大震災で、津波によって壊滅的な被害を蒙った宮城県岩沼市の、新しい街づくりの試行錯誤が紹介されていて、とても興味深い内容でした。

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/0927/

被害にあった多くのひとたちは、仮設住宅での生活を余儀なくされたが、市が用意した海から離れた内陸の田んぼ約20ヘクタールを約2メートルかさ上げして造成した土地に、ようやく、自分の家を持つことができるようになった。

震災から3年半、人口1,000人を超える被災者の集団移転としては、異例の速さらしい。

番組では、その秘密を探っていたが、岩沼市では、震災発生直後に避難者を同じ集落ごとに同じ避難所に集まるよう指示していたらしい。

この恐ろしいほど、先見的な指示を出した前市長は、阪神淡路大震災のサポートを経験した際に、気心が分かった人々の助けがあることが、いかに困難を乗り越えることに大きな役割を果たすかということに気づいていた。

これにより、多くの住民は、震災直後も、仮設住宅に移ってからも、同じコミュニティ、結びつきを壊さず、生活することができた。

その後の岩沼市の対応もすばらしく、街のデザインを住民に押しつけることなく、街づくりの専門家を招き、グループに分かれ、住民ひとりひとりの意見や希望を出し合い、模造紙に付箋で貼りつけ、共通するキーワードを探し出し、それをもとに街のデザインを白地図に描き、模型を作り、自分たちがどのような街づくりを望んでいるのか、少しずつ明らかにしていく作業を行っていた。

街を囲むように防風林のイグネを植える

住宅を通る道は不自然な直線道路ではなく緩やかなカーブを道路にする

人々が集まる公園は、子どもたちが遊びやすい環境にするために芝生を植える

多くの老人が住む公営災害住宅は人々とのコミュニケーションが分断されないように置く

さまざまな意見や配慮がなされた理想的な街のかたちが見えてきた。

この作業を行う検討委員会は20回を超える回数をかけて行ったという。

しかし、この一見遠回りにみえる方法が、多くの住民の合意形成を速やかにまとめることに繋がったらしい。

ここまでの岩沼市の対応は、ほぼ満点だが、現実はそうもいかないらしく、残念ながら、市が最終的に住民たちに提示した街づくりの案では、イグネは街路樹に、芝生の公園は、土の公園に変わってしまった。ほかの地区とのバランスや予算が取れないというのが大きな理由らしい。

しかし、この後の住民の対応が素晴らしい。

彼らは、妥協せず、市に頼らずに、自分たちの負担で、イグネと芝生を植えることを決断し、実行したのだ。

番組の最後は、150人近くの老若男女が公園に芝生を植える場面が映っていたが、自分たちの住む街に、これほどの思いと力を結集し注ぐことができるなんて、何かドラマをみているような気持ちになった。

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/0927/

被害にあった多くのひとたちは、仮設住宅での生活を余儀なくされたが、市が用意した海から離れた内陸の田んぼ約20ヘクタールを約2メートルかさ上げして造成した土地に、ようやく、自分の家を持つことができるようになった。

震災から3年半、人口1,000人を超える被災者の集団移転としては、異例の速さらしい。

番組では、その秘密を探っていたが、岩沼市では、震災発生直後に避難者を同じ集落ごとに同じ避難所に集まるよう指示していたらしい。

この恐ろしいほど、先見的な指示を出した前市長は、阪神淡路大震災のサポートを経験した際に、気心が分かった人々の助けがあることが、いかに困難を乗り越えることに大きな役割を果たすかということに気づいていた。

これにより、多くの住民は、震災直後も、仮設住宅に移ってからも、同じコミュニティ、結びつきを壊さず、生活することができた。

その後の岩沼市の対応もすばらしく、街のデザインを住民に押しつけることなく、街づくりの専門家を招き、グループに分かれ、住民ひとりひとりの意見や希望を出し合い、模造紙に付箋で貼りつけ、共通するキーワードを探し出し、それをもとに街のデザインを白地図に描き、模型を作り、自分たちがどのような街づくりを望んでいるのか、少しずつ明らかにしていく作業を行っていた。

街を囲むように防風林のイグネを植える

住宅を通る道は不自然な直線道路ではなく緩やかなカーブを道路にする

人々が集まる公園は、子どもたちが遊びやすい環境にするために芝生を植える

多くの老人が住む公営災害住宅は人々とのコミュニケーションが分断されないように置く

さまざまな意見や配慮がなされた理想的な街のかたちが見えてきた。

この作業を行う検討委員会は20回を超える回数をかけて行ったという。

しかし、この一見遠回りにみえる方法が、多くの住民の合意形成を速やかにまとめることに繋がったらしい。

ここまでの岩沼市の対応は、ほぼ満点だが、現実はそうもいかないらしく、残念ながら、市が最終的に住民たちに提示した街づくりの案では、イグネは街路樹に、芝生の公園は、土の公園に変わってしまった。ほかの地区とのバランスや予算が取れないというのが大きな理由らしい。

しかし、この後の住民の対応が素晴らしい。

彼らは、妥協せず、市に頼らずに、自分たちの負担で、イグネと芝生を植えることを決断し、実行したのだ。

番組の最後は、150人近くの老若男女が公園に芝生を植える場面が映っていたが、自分たちの住む街に、これほどの思いと力を結集し注ぐことができるなんて、何かドラマをみているような気持ちになった。

2014年9月22日月曜日

理科系の作文技術/木下是雄

物理学者である著者が、理科系の研究者・技術者・学生のために、論文・レポート・説明書・ビジネスレターの書き方や、学会講演のコツなどを説明した文章読本。

本書では、理科系の文書の特徴は、読者に伝えるべき内容が、事実と意見にかぎられていて、心情的要素を含まないことにあると述べている。

そして、そのような性質をもった理科系の文書を書くときの心得として、

・主題について述べるとき事実と意見を十分に精選し、

・それらを、事実と意見とを峻別しながら、順序よく、明快・簡潔に記述する

ことと要約している。

これは、特に理科系の仕事をしていなくとも、ビジネス文書を書く人であれば、誰にでも役立つ心得と言っていい。

文章には、poetryを含んだ文学的な文章と、論理性と簡潔明快を必要とする実務的な文章の2種類があるが、一般の人が社会生活で読み書きを求められる文章はどちらかといえば、圧倒的に後者だ。

しかし、日本の国語教育が上記の必要性に対応しているかは、あやしい。

以前、丸谷才一氏が、日本の大学入試試験の国語の問題が、あまりにも文学趣味に偏向していることを批判していたが、本書においても、日本の学校における作文教育は文学に偏向している点を指摘している。

本書で述べられている数々の文章作成の技術の中で、わたしにとって参考になった点は、以下のとおりでした。

・重点先行主義

書き出しの文章を読めばその文書に述べてある最も重要なポイントがわかるようにする

・はっきりと言い切る姿勢

「であろう」「思われる」「ほぼ」「約」「ほど」「ぐらい」「たぶん」「ような」「らしい」といった類の言葉をできるだけ削る

・まぎれもない文を

一義的にしか読めない文、意味が二通りにとれない、誤解されない文を書く

・受け身の文を避ける

「と思われる」「と考えられる」といった受け身の文は、単に「と思う」「と考える」という能動態の文に変えたほうが、文章が短くなり読みやすくなるとともに、主体が「わたし」であることが明白になる

このほかにも、学会講演のコツ――プレゼンテーションの極意が書かれていて、三十年前の本ではあるが、今読んでも役に立つ内容が書かれていると思った。

意外と、自分は文章を書く技術に自信があると自負している文科系の人にこそ、最適な本かもしれない。

本書では、理科系の文書の特徴は、読者に伝えるべき内容が、事実と意見にかぎられていて、心情的要素を含まないことにあると述べている。

そして、そのような性質をもった理科系の文書を書くときの心得として、

・主題について述べるとき事実と意見を十分に精選し、

・それらを、事実と意見とを峻別しながら、順序よく、明快・簡潔に記述する

ことと要約している。

これは、特に理科系の仕事をしていなくとも、ビジネス文書を書く人であれば、誰にでも役立つ心得と言っていい。

文章には、poetryを含んだ文学的な文章と、論理性と簡潔明快を必要とする実務的な文章の2種類があるが、一般の人が社会生活で読み書きを求められる文章はどちらかといえば、圧倒的に後者だ。

しかし、日本の国語教育が上記の必要性に対応しているかは、あやしい。

以前、丸谷才一氏が、日本の大学入試試験の国語の問題が、あまりにも文学趣味に偏向していることを批判していたが、本書においても、日本の学校における作文教育は文学に偏向している点を指摘している。

遠足についての作文は、「どこに行って何をし、何を見たか」がどれほど正確に、簡潔に書けているかによってではなく、書いたこどもの、またその仲間の心情の動きがどれだけ生き生きと描かれているかによって評価される。この本の著者は、上記の作文教育の必要性を認めながらも、「正確に情報をつたえ、筋道を立てて意見を述べることを目的とする作文の教育――つまり仕事の文書の文章表現の基礎になる教育」 の必要性を述べている。

本書で述べられている数々の文章作成の技術の中で、わたしにとって参考になった点は、以下のとおりでした。

・重点先行主義

書き出しの文章を読めばその文書に述べてある最も重要なポイントがわかるようにする

・はっきりと言い切る姿勢

「であろう」「思われる」「ほぼ」「約」「ほど」「ぐらい」「たぶん」「ような」「らしい」といった類の言葉をできるだけ削る

・まぎれもない文を

一義的にしか読めない文、意味が二通りにとれない、誤解されない文を書く

・受け身の文を避ける

「と思われる」「と考えられる」といった受け身の文は、単に「と思う」「と考える」という能動態の文に変えたほうが、文章が短くなり読みやすくなるとともに、主体が「わたし」であることが明白になる

このほかにも、学会講演のコツ――プレゼンテーションの極意が書かれていて、三十年前の本ではあるが、今読んでも役に立つ内容が書かれていると思った。

意外と、自分は文章を書く技術に自信があると自負している文科系の人にこそ、最適な本かもしれない。

2014年9月21日日曜日

終物語 中/西尾維新

本書は、猫物語(白)の事件と同時期に、阿良々木暦と神原駿河が巻き込まれていた別の事件の物語だ。

吸血鬼である忍野忍(キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレード)の最初の眷属であった"初代怪異殺し"が復活し、忍野忍に復縁を迫るという、ある意味、男女関係のもつれみたいなものが物語の根本なのだが、吸血鬼化した彼が復活することで、"この街"の安定が乱れるのを阻止するため、臥煙伊豆湖とバンパイア・ハーフのエピソードが、"初代怪異殺し"の完全復活を阻止しようと、阿良々木暦と神原駿河に仕事を依頼するところからはじまる。

猫物語(白)で謎だった以下の事柄

羽川が野宿をしようとした学習塾跡のビルが、なぜかボロボロになっていたこと、

ビルが火事になった時の様子、

阿良々木が神原に依頼したこと、

猫物語(白)で、羽川翼が遭遇していた臥煙伊豆湖とエピソードが当時、何をしていたか、

羽川翼の自撮り写真を阿良々木が受け取った際の状況、

阿良々木が羽川翼に駆けつけた際、なぜ、彼の服がボロボロになっていたか等

が、明かされる。

正直なところ、物語としては、忍野忍と神原駿河の喧嘩の場面、阿良々木が神原に頼まれて買ったBLの本と、臥煙伊豆湖似の熟女写真集が、それぞれ、エピソードと臥煙の手元に渡ってしまったしまったというオチ以外は、今一つという印象だった。

特に、"初代怪異殺し"という男と、忍の関係が、どんなものだったか、リアリティを感じるほど、深く語られておらず、平板で奥行きがないと感じたせいだと思う。

でも、たぶん、アニメだったら、そこそこ面白いものができると思う。

吸血鬼である忍野忍(キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレード)の最初の眷属であった"初代怪異殺し"が復活し、忍野忍に復縁を迫るという、ある意味、男女関係のもつれみたいなものが物語の根本なのだが、吸血鬼化した彼が復活することで、"この街"の安定が乱れるのを阻止するため、臥煙伊豆湖とバンパイア・ハーフのエピソードが、"初代怪異殺し"の完全復活を阻止しようと、阿良々木暦と神原駿河に仕事を依頼するところからはじまる。

猫物語(白)で謎だった以下の事柄

羽川が野宿をしようとした学習塾跡のビルが、なぜかボロボロになっていたこと、

ビルが火事になった時の様子、

阿良々木が神原に依頼したこと、

猫物語(白)で、羽川翼が遭遇していた臥煙伊豆湖とエピソードが当時、何をしていたか、

羽川翼の自撮り写真を阿良々木が受け取った際の状況、

阿良々木が羽川翼に駆けつけた際、なぜ、彼の服がボロボロになっていたか等

が、明かされる。

正直なところ、物語としては、忍野忍と神原駿河の喧嘩の場面、阿良々木が神原に頼まれて買ったBLの本と、臥煙伊豆湖似の熟女写真集が、それぞれ、エピソードと臥煙の手元に渡ってしまったしまったというオチ以外は、今一つという印象だった。

特に、"初代怪異殺し"という男と、忍の関係が、どんなものだったか、リアリティを感じるほど、深く語られておらず、平板で奥行きがないと感じたせいだと思う。

でも、たぶん、アニメだったら、そこそこ面白いものができると思う。

これで、ついに全部読み切ってしまった。

しかし、なんと、続・終物語という本が、今月、出版されたらしい(どんな内容なんだろう)。

話がずれてしまうが、どんな内容なんだろうと言えば、本書に出てくる 山本周五郎の小説「美少女一番乗り」も、とても気になる(題名がすごい)。

しかし、なんと、続・終物語という本が、今月、出版されたらしい(どんな内容なんだろう)。

話がずれてしまうが、どんな内容なんだろうと言えば、本書に出てくる 山本周五郎の小説「美少女一番乗り」も、とても気になる(題名がすごい)。

2014年9月20日土曜日

実践 日本人の英語/マーク・ピーターセン

この本は、日本人が書きがちな、ちょっとおかしな英文、下手な英文を見本にして、何が悪いのか、何が野暮ったいのかを分かりやすく説明している本なのだが、一読して、ことごとく、自分が書いてきた英文が見本になっているのではないかと錯覚をおかしてしまう程、私にはぴったりの本だった。

200ページ程の薄い岩波新書だが、以下、私がためになった点を羅列してみよう。

・「AのB」を表現するときは、カンマやin、toで代用し、of の多用を減らすことができる

・副詞(only,just)は、文頭でなく、修飾する語の直前に置く

・practicallyは、「実際には」「実用的に」より「ほとんど~も同然」の意味が一般的であること

・接続詞(because, and, since, as, so, for)は、因果関係の強弱でいうと、soがbecauseやsinceより因果関係が強く、andが緩いつながりには最適であること

・as,forは、文章などフォーマルな場面で用いるのに適していること

・so と veryの使い方

・As a resultは強い因果関係がある場合のみ

・becauseは、通常、単独の文章でなく、従属節でしか用いないこと

・I think は、意見を述べる場面でもないのに使用すると不自然になる

・however, for example, of course, consequently,obviously等の副詞・副詞句も、文頭に置かず、文中に置くほうが洗練された文章になること

・「等」は、and so on より、 etc. のほうがよく、もしくは、such...as、includingを使う方法もある

・今日(こんにち)は、These days より、At present, Nowのほうがいい

・分詞構文は、becauseの代わりになること

以上である。

特に接続詞について、私は、上記とは、ほぼ正反対の感覚で使用していた(soを緩い感覚で使っていた)ので、非常に勉強になりました。

読んでいて思ったのは、しかし、結局、自分が伝えたいことがなにかをよく考え、整理してから、文章を書くことが重要なのだという当たり前のことでした。

この本の中でも、「当たり前のこと」、「子供でも知っていること」を、冒頭の文章に書くことは、特に英語圏の読者には、誰のために、こんな当たり前の事を書いているのだろう?と、印象を害することになってしまう点を指摘している。

最も、読者に伝えたいことは何なのか、頭の中で吟味してから、一文を書く。

これは、日本語の文章でも同じことだと思う。

200ページ程の薄い岩波新書だが、以下、私がためになった点を羅列してみよう。

・「AのB」を表現するときは、カンマやin、toで代用し、of の多用を減らすことができる

・副詞(only,just)は、文頭でなく、修飾する語の直前に置く

・practicallyは、「実際には」「実用的に」より「ほとんど~も同然」の意味が一般的であること

・接続詞(because, and, since, as, so, for)は、因果関係の強弱でいうと、soがbecauseやsinceより因果関係が強く、andが緩いつながりには最適であること

・as,forは、文章などフォーマルな場面で用いるのに適していること

・so と veryの使い方

・As a resultは強い因果関係がある場合のみ

・becauseは、通常、単独の文章でなく、従属節でしか用いないこと

・I think は、意見を述べる場面でもないのに使用すると不自然になる

・however, for example, of course, consequently,obviously等の副詞・副詞句も、文頭に置かず、文中に置くほうが洗練された文章になること

・「等」は、and so on より、 etc. のほうがよく、もしくは、such...as、includingを使う方法もある

・今日(こんにち)は、These days より、At present, Nowのほうがいい

・分詞構文は、becauseの代わりになること

以上である。

特に接続詞について、私は、上記とは、ほぼ正反対の感覚で使用していた(soを緩い感覚で使っていた)ので、非常に勉強になりました。

読んでいて思ったのは、しかし、結局、自分が伝えたいことがなにかをよく考え、整理してから、文章を書くことが重要なのだという当たり前のことでした。

この本の中でも、「当たり前のこと」、「子供でも知っていること」を、冒頭の文章に書くことは、特に英語圏の読者には、誰のために、こんな当たり前の事を書いているのだろう?と、印象を害することになってしまう点を指摘している。

最も、読者に伝えたいことは何なのか、頭の中で吟味してから、一文を書く。

これは、日本語の文章でも同じことだと思う。

2014年9月15日月曜日

ザ・ゴール 2 思考プロセス/エリヤフ・ゴールドラット

前作で閉鎖寸前の工場を立て直した工場長 アレックスは、本作では、多角化事業の副社長(グループ子会社の統括責任者)に出世している。

しかし、このグループ子会社の経営が、投資した分に対するリターンが足りないということから、親会社の取締役会で、グループ子会社3社の売却が決定される。

その3社とは、前作でアレックスの部下であったボブとステーシー、そして、アレックスの考えをよく理解しているピートが社長として経営している子会社であった。

会社を買収しておいて、親会社として何ら支援せず、経営が悪くなったら、即、売却という、いかにもありそうなグループ企業におけるM&Aの話なのだが、売却を推し進めるジムとブランドンという極めてドライな社外取締役の存在もリアリティがある。

アレックスは、売却までの6ヵ月の間に、これら3社の業績を急激に改善させ、なんとか、売却の決定を覆そうとするため、彼の経営手法の師匠であるジョナ(物理学者)から教わった思考プロセスを用いて、この難題を切り抜けようとする。

・現状問題構造ツリー

・雲(Cloud)

・未来問題構造ツリー

・前提条件ツリー

・移行ツリー

これらが、その思考プロセスを実行するツールとして紹介される。物語中でも、アレックスの子供たちからのちょっとした要求に対する解決策として簡単な事例が、さらには、社外取締役に自分の考えを理解を説得するために書いた複雑な事例が紹介されていたが、正直、これを自分が使いこなせるのは難しいという印象でした。

でも、社外取締役が、いつしか、アレックスの説得に耳を貸してしまうように、何も考えないで経験と勘に頼る経営手法よりは、魅力的で、はるかに好感を持てました。

*この思考プロセスについて、webでも検索すると、たくさんの紹介記事を見ることが出来ます。

私が最も感心したのは、M&Aで売却しようとする企業を、as-is(あるがままの姿)で、売るのではなく、しっかりとした経営手法を持たせ、やれるとこるとまで業績を回復し、買い手にとっても魅力的な企業に改良させてから、高値と好条件で売却するというwin-winのスタンスである。

(日本の場合、業績が落ち込んだ子会社を投げ売りするのに近いのが実情ではないでしょうか? もっとも、この本に出てくるほど、子会社が業績を回復してしまったら、たぶん売却の話自体、消えてしまうのでしょうね)

新たな売却先で活躍することを想像し、(株式譲渡契約をチェックしていると思われる)弁護士に対して、「あの弁護士、何をグズグズしてるんだ!」と愚痴るボブの姿は、ある意味、成功したM&Aの理想的な姿を描いているのかもしれませんね。

しかし、このグループ子会社の経営が、投資した分に対するリターンが足りないということから、親会社の取締役会で、グループ子会社3社の売却が決定される。

その3社とは、前作でアレックスの部下であったボブとステーシー、そして、アレックスの考えをよく理解しているピートが社長として経営している子会社であった。

会社を買収しておいて、親会社として何ら支援せず、経営が悪くなったら、即、売却という、いかにもありそうなグループ企業におけるM&Aの話なのだが、売却を推し進めるジムとブランドンという極めてドライな社外取締役の存在もリアリティがある。

アレックスは、売却までの6ヵ月の間に、これら3社の業績を急激に改善させ、なんとか、売却の決定を覆そうとするため、彼の経営手法の師匠であるジョナ(物理学者)から教わった思考プロセスを用いて、この難題を切り抜けようとする。

・現状問題構造ツリー

・雲(Cloud)

・未来問題構造ツリー

・前提条件ツリー

・移行ツリー

これらが、その思考プロセスを実行するツールとして紹介される。物語中でも、アレックスの子供たちからのちょっとした要求に対する解決策として簡単な事例が、さらには、社外取締役に自分の考えを理解を説得するために書いた複雑な事例が紹介されていたが、正直、これを自分が使いこなせるのは難しいという印象でした。

でも、社外取締役が、いつしか、アレックスの説得に耳を貸してしまうように、何も考えないで経験と勘に頼る経営手法よりは、魅力的で、はるかに好感を持てました。

*この思考プロセスについて、webでも検索すると、たくさんの紹介記事を見ることが出来ます。

私が最も感心したのは、M&Aで売却しようとする企業を、as-is(あるがままの姿)で、売るのではなく、しっかりとした経営手法を持たせ、やれるとこるとまで業績を回復し、買い手にとっても魅力的な企業に改良させてから、高値と好条件で売却するというwin-winのスタンスである。

(日本の場合、業績が落ち込んだ子会社を投げ売りするのに近いのが実情ではないでしょうか? もっとも、この本に出てくるほど、子会社が業績を回復してしまったら、たぶん売却の話自体、消えてしまうのでしょうね)

新たな売却先で活躍することを想像し、(株式譲渡契約をチェックしていると思われる)弁護士に対して、「あの弁護士、何をグズグズしてるんだ!」と愚痴るボブの姿は、ある意味、成功したM&Aの理想的な姿を描いているのかもしれませんね。

2014年9月9日火曜日

ザ・ゴール/エリヤフ・ゴールドラット

今日、NHKのニュースで、走行距離が長い電気自動車の販売を開始したテスラモーターズのイーロン マスク氏のインタビューが放映されていた。

彼は、アップルの亡くなったジョブス氏のような力を持った次世代の経営者として注目されている人物らしく、彼が手がけるビジネスは、電気自動車だけでなく、太陽光エネルギー、宇宙ビジネスなど、とても幅が広い。

そのマスク氏が、このようなイノベーションを起こせているのは、自分が学んだ物理学の考え方が活きているのだと思う。物理学の物の見方は常識にとらわれることなく真実を見定めることができるから、とコメントしているのを見て、エリヤフ・ゴールドラット氏が書いた「ザ・ゴール」のことが、ふと頭を過った。

この「ザ・ゴール」では、不採算を理由に工場閉鎖を迫られた主人公の工場長アレックスが、彼の恩師である物理学者 ジョナの助言を得て、工場の生産現場の諸問題を、それまでの常識的な考えにとらわれることなく、科学的な分析に基づき解明してゆき、わずか3ヶ月の間に、工場の経営を立て直したという物語だ。

まず、企業の究極の目的は、金を儲け続けること、と潔く認めてしまうところが良い。

企業価値の提供とか、社会貢献とかより、よほど分かりやすい。

そして、その目的の達成のためには、①スループット(製品の販売を通じてお金を作り出す割合。)を増やすか、②在庫を減らすか、③業務費用(経費)を減らすという3つの方法しかない。

重要度は、番号のとおり、スループットが一番重要。

工場のスループットを最大化するためには、実際に顧客に売れるアウトプットを最大にすればよいのだが、実際には、その工程のどこかで、制約条件(ボトルネック)があり、このボトルネックの生産能力で、工場の生産量が決まってしまう。

よって、このボトルネックに改善努力を集中して、その生産能力を最大に引き上げる必要がある。

だから、ボトルネック工程の前には常に適切な在庫を用意し、ボトルネックが無動状態に陥ることがないようにしなければならない。(ボトルネック工程の停止は工場全体の停止を意味する)

面白いのは、ボトルネック工程の前に置く在庫以外の在庫を作り出す非ボトルネック工程では、無動が発生してもよいという考え方だ。つまり、作業員や機械を遊ばせておいてもよいということ。

非ボトルネック工程で人や機械をたくさん働かせても、工場の生産性は向上せず、むしろ、余剰在庫を作り出すだけで、目的に反することになってしまうことになるらしい。

工場の生産管理は、工程とアウトプットするものが明確なだけに、案外、科学な解法が馴染みやすいものなのかもしれない。

全く興味がない分野だったが、常識的な考えを一旦捨てて、科学的な見地からみると、思いもしないところに原因があることが分かるというプロセスは、なかなか面白いものだと思う。

彼は、アップルの亡くなったジョブス氏のような力を持った次世代の経営者として注目されている人物らしく、彼が手がけるビジネスは、電気自動車だけでなく、太陽光エネルギー、宇宙ビジネスなど、とても幅が広い。

そのマスク氏が、このようなイノベーションを起こせているのは、自分が学んだ物理学の考え方が活きているのだと思う。物理学の物の見方は常識にとらわれることなく真実を見定めることができるから、とコメントしているのを見て、エリヤフ・ゴールドラット氏が書いた「ザ・ゴール」のことが、ふと頭を過った。

この「ザ・ゴール」では、不採算を理由に工場閉鎖を迫られた主人公の工場長アレックスが、彼の恩師である物理学者 ジョナの助言を得て、工場の生産現場の諸問題を、それまでの常識的な考えにとらわれることなく、科学的な分析に基づき解明してゆき、わずか3ヶ月の間に、工場の経営を立て直したという物語だ。

まず、企業の究極の目的は、金を儲け続けること、と潔く認めてしまうところが良い。

企業価値の提供とか、社会貢献とかより、よほど分かりやすい。

そして、その目的の達成のためには、①スループット(製品の販売を通じてお金を作り出す割合。)を増やすか、②在庫を減らすか、③業務費用(経費)を減らすという3つの方法しかない。

重要度は、番号のとおり、スループットが一番重要。

工場のスループットを最大化するためには、実際に顧客に売れるアウトプットを最大にすればよいのだが、実際には、その工程のどこかで、制約条件(ボトルネック)があり、このボトルネックの生産能力で、工場の生産量が決まってしまう。

よって、このボトルネックに改善努力を集中して、その生産能力を最大に引き上げる必要がある。

だから、ボトルネック工程の前には常に適切な在庫を用意し、ボトルネックが無動状態に陥ることがないようにしなければならない。(ボトルネック工程の停止は工場全体の停止を意味する)

面白いのは、ボトルネック工程の前に置く在庫以外の在庫を作り出す非ボトルネック工程では、無動が発生してもよいという考え方だ。つまり、作業員や機械を遊ばせておいてもよいということ。

非ボトルネック工程で人や機械をたくさん働かせても、工場の生産性は向上せず、むしろ、余剰在庫を作り出すだけで、目的に反することになってしまうことになるらしい。

工場の生産管理は、工程とアウトプットするものが明確なだけに、案外、科学な解法が馴染みやすいものなのかもしれない。

全く興味がない分野だったが、常識的な考えを一旦捨てて、科学的な見地からみると、思いもしないところに原因があることが分かるというプロセスは、なかなか面白いものだと思う。

2014年9月8日月曜日

日本人の英語/マーク・ピーターセン

英文メールを作成する際、よく悩むのは、 a と the の選択である。

本書では、冒頭で、いきなり、不定冠詞の問題について解説している。

Last night, I ate a chicken in the backyard.

昨夜、鶏を1羽 [捕まえて、そのまま] 裏庭で食べ [てしまっ] た。

原因は、 a chicken (ある1羽の鶏)と書いてしまったこと。

正しくは、 chicken(鶏肉)。

日本人的な感覚では、まず名詞があって、その名詞が特定か、不特定か、可算か不可算かを考えて、aとtheを選択して付ける。

しかし、ネィティブは、まず、a を選択し、その次に名詞を探すという驚くべき思考プロセスが以下のように述べられている。

もし食べ物として伝えたいものが、一つの形の決まった、単位性を持つ物ならば、

"I ate a...a...a hotdog!"(あるいはa sandwich, a rice ballなど)と、

aを繰り返しつつ、思い出しながら名詞を探していくことになる。

もし食べた物として伝えたいものが単位性もない、何の決まった形もない、材料的な物ならば、おそらく

"I ate uh...uh...meat!"(あるいはFrench bread,riceなど)と思い出していうであろう。

つまり、aというのは、その有無が一つの論理的プロセスの根幹となるものであって、名詞につくアクセサリーのようなものではないということだ。また、定冠詞のtheについては、日本人が余計なtheを付けたがる傾向があることを指摘している。

The international understanding is a commonly import problem in both the West and the Japan.

という文章は、読むほうからすると"The international understanding"って何?

特定の「国際理解」を指しているのか?

しかし、その後の説明が何もない…という疑問をいだいてしまうらしい。

正しい文章は、以下のとおり。

International understanding is an issue of wide importance to both Japan and the West.

(国際理解は日本にとっても西洋にとっても様々な面で重要な問題である)

英語の「the感覚」を養うためには、正しい文章を読んで、読んで、読むこと(read,read,read)が何よりで、文脈の中で、その意味が具体的にどういうふうに限定されてきているかを丹念に分析しながら読むのが、もっとも効果的であるとのこと。

また、

a、the、ゼロ冠詞の使い分けに関してのルールは、結局のところ一つしかないと言ってもよいと思う。それは「冠詞の使用不使用は文脈がすべて」という結論だ。

近道はないというのが、真実なのだろう。

本書は、1988年初版の本でありながら、文章も簡潔で、例文も今読んでも耐えられる内容になっている。

a と the の使い方で、よく戸惑う方には、お勧めの本だ。

2014年9月7日日曜日

終物語 下/西尾維新

「終物語 中」を飛ばして、いきなり本書を読んでしまった。

実質、最終話を思わせる内容だったため、やはり、こういうシリーズものは、順番通りに読んでいったほうがよいと今さらながらに思った。

ということで、ここは、私が初めて知った単語の意味など述べて、お茶を濁すことにしよう。

実質、最終話を思わせる内容だったため、やはり、こういうシリーズものは、順番通りに読んでいったほうがよいと今さらながらに思った。

ということで、ここは、私が初めて知った単語の意味など述べて、お茶を濁すことにしよう。

- デペイズマン dépaysement

人を異なった生活環境に置くこと、転じて「居心地の悪さ、違和感、生活環境の変化、気分転換」を意味するフランス語。

シュルレアリスムの手法の1つでもあり、意外な組み合わせを行うことによって、受け手を驚かせ、途方にくれさせるという意味もあるらしい。

羽川 翼が、失踪した忍野メメを捜索するため、世界旅行に旅立ち、その旅の合間に、戦場ヶ原 ひたぎに、電話で、その探し方に間違いがあったという趣旨で語った言葉である。

羽川は、忍野メメという怪異の専門家がいそうな場所ばかり探していたのだが、実は、専門家であれば、絶対に行かない場所にいたのである。

- ジェットセッター jet-setter

自家用ジェット機で好きな時にどこにでも行ってしまう富裕層や、世界を頻繁に旅するビジネスマンのように、ジェット機に乗り世界中を駆け巡る人のことを言うらしい。

羽川翼が、忍野メメを、上記の絶対にいなさそうな場所から、日本に連れ戻してくるにあたり、某機関に自分の頭脳を売り、ジェット機をチャーターして戻って来たということを、後日、阿良々木 暦に述懐した際に使った言葉である。

阿良々木 暦同様、「頭脳を売り」という言葉に、不穏な空気を感じるが、ビットコインの採掘みたいに、ある種の知能を、切り売りしてお金に換金するという仕組みは、実は世の中ですでに出来上がっていることなのかもしれない。

しかし、羽川翼が、なんだか、スーパーウーマン的な存在に仕立て上げられてしまったところは、若干、残念な印象を受ける。

2014年9月5日金曜日

眠る人々/池澤夏樹

池澤夏樹が出した電子書籍を色々買ってみたが、「あれ、これって前に読んだ本にでてるの?」と気づいたのは、読んだ後に、インターネットで作品を検索した時だった。

「骨は珊瑚、眼は真珠」に収められた九つの短編。

表題作と「最後の一羽」だけは、記憶に残っていたが、他の七編は、まるっきり記憶がなかった。

しかし、そのせいで、新作を読むみたいに改めて、これらの作品を楽しむことができた。

いずれも、池澤夏樹らしい短編が並んでいて、今読んでも、ほとんど違和感を感じない。

まだ、この頃はセックスとか男女関係の描写が少ないなと思うぐらい。

しかし、一つだけ違和感を感じた作品があった。

今回、取り上げた「眠る人々」だ。

物語は、三十代ぐらいの男女の2組のカップルが山にある別荘に泊まった時の話で、

一組目は、舞台装置の製作を仕事にしている遼と、料理が上手い厚子のカップル。

二組目は、輸入家具、食器などの販売をしている慎介と、草花に詳しい美那のカップル。

二組のカップルは仲が良く、仕事も順調で、幸わせで成功している人生と言ってよいのだが、遼は、この幸せな状態が続いていくことに漠然とした不安を感じている。

その漠然とした不安を象徴しているのが、彼が見る水の中で眠るたくさんの人々の夢と、彼が時折遭遇するUFOの存在だ。

遼は、自分かの悩みを率直に、三人に話すが、誰にも理解されない。

「骨は珊瑚、眼は真珠」に収められた九つの短編。

表題作と「最後の一羽」だけは、記憶に残っていたが、他の七編は、まるっきり記憶がなかった。

しかし、そのせいで、新作を読むみたいに改めて、これらの作品を楽しむことができた。

いずれも、池澤夏樹らしい短編が並んでいて、今読んでも、ほとんど違和感を感じない。

まだ、この頃はセックスとか男女関係の描写が少ないなと思うぐらい。

しかし、一つだけ違和感を感じた作品があった。

今回、取り上げた「眠る人々」だ。

物語は、三十代ぐらいの男女の2組のカップルが山にある別荘に泊まった時の話で、

一組目は、舞台装置の製作を仕事にしている遼と、料理が上手い厚子のカップル。

二組目は、輸入家具、食器などの販売をしている慎介と、草花に詳しい美那のカップル。

二組のカップルは仲が良く、仕事も順調で、幸わせで成功している人生と言ってよいのだが、遼は、この幸せな状態が続いていくことに漠然とした不安を感じている。

その漠然とした不安を象徴しているのが、彼が見る水の中で眠るたくさんの人々の夢と、彼が時折遭遇するUFOの存在だ。

遼は、自分かの悩みを率直に、三人に話すが、誰にも理解されない。

彼は、別荘の近くに建っている送電線の鉄塔の下まで行き、ぼんやりと空を見上げ、現れたUFOに、自分の悩みを語りかける という物語だ。

まず、めぐまれた生活に身を任せながら、このままで本当に良いのか?という漠然と不安を抱いているという、言ってしまえば、よくありがちな中途半端なスタンスの登場人物は、池澤夏樹の小説では見かけないタイプである。

そして、彼は、その不安と、不安を感じる自分を、深く追及しない。これからも不安を感じながら幸せに生きてゆくということを、UFOに対して、語りかけるだけだ。

この“消極的幸福主義”も、あまり魅力を感じない。

しかし、この小説が書かれたのは1991年。

まだ、バブル崩壊も、阪神淡路大震災も、オウムの事件も、ニューヨーク同時多発テロも、東日本大震災も、原発事故も起きていない。

おそらく、今の池澤夏樹であれば、このような小説を書くことはないだろう。

二十三年も経つと世の中も変わる。

もし、この小説に続編があるならば、おそらく、遼の生き方も、二組のカップルの生き方も大きく変わっていたに違いない。

2014年9月4日木曜日

十二の遍歴の物語/ガルシア・マルケス

ガルシア・マルケスが、「族長の秋」を書き終えた翌年1976年から1982年の間に書いた短編小説集。

その小説が完成する前、ガルシア・マルケスは、子供が使っていた学校用のノートに六十四のテーマを書き込んでいた。

しかし、そのノートを紛失してしまい、何とか三十の物語を再構成した。

さらに、そこから駄目になったテーマをふるい落とし、十八にしぼり、書き進める中で、六つがゴミ箱ゆきになった。

そうして残った十二編を、ガルシア・マルケスは、

「あとに残ったものはしかし、もっと長く生きられる息吹を得たようだった」と評している。

これらの短編小説は、ガルシア・マルケスがヨーロッパの都市 バルセロナ、ジュネーブ、ローマ、パリを巡った旅行の後に、もう一度書き直された。

そのせいか、ガルシア・マルケスが書く、いつもの南米の空気とは異なったヨーロッパの雰囲気を感じる。スタイリッシュというか、物語に抑制が利いているせいか、普通の小説家が書く小説のように感じるのだ。

ただ、ガルシア・マルケス特有の要素は、どの作品にも濃くあらわれている。

例えば、亡命した政治家を優しく世話してあげる夫婦を描いた「大統領閣下、よいお旅を」

あるいは、眠る女性への興味を描いた「眠れる美女の飛行」

超現実の世界を描いた「聖女」、「八月の亡霊」

ファンタジックな「光は水のよう」

老人の性愛を描いた「悦楽のマリア」

理不尽な運命を描いた「電話をかけに来ただけなの」、「雪の上に落ちたお前の血の跡」

1980年前後に、こんな小説をガルシア・マルケスがコツコツ書いていたのだ。

そう思うと、これらの小説の不思議な色に浸されて、記憶にあった80年代の様相や色合いが何となく変わってしまったような気分になる。

その小説が完成する前、ガルシア・マルケスは、子供が使っていた学校用のノートに六十四のテーマを書き込んでいた。

しかし、そのノートを紛失してしまい、何とか三十の物語を再構成した。

さらに、そこから駄目になったテーマをふるい落とし、十八にしぼり、書き進める中で、六つがゴミ箱ゆきになった。

そうして残った十二編を、ガルシア・マルケスは、

「あとに残ったものはしかし、もっと長く生きられる息吹を得たようだった」と評している。

これらの短編小説は、ガルシア・マルケスがヨーロッパの都市 バルセロナ、ジュネーブ、ローマ、パリを巡った旅行の後に、もう一度書き直された。

そのせいか、ガルシア・マルケスが書く、いつもの南米の空気とは異なったヨーロッパの雰囲気を感じる。スタイリッシュというか、物語に抑制が利いているせいか、普通の小説家が書く小説のように感じるのだ。

ただ、ガルシア・マルケス特有の要素は、どの作品にも濃くあらわれている。

例えば、亡命した政治家を優しく世話してあげる夫婦を描いた「大統領閣下、よいお旅を」

あるいは、眠る女性への興味を描いた「眠れる美女の飛行」

超現実の世界を描いた「聖女」、「八月の亡霊」

ファンタジックな「光は水のよう」

老人の性愛を描いた「悦楽のマリア」

理不尽な運命を描いた「電話をかけに来ただけなの」、「雪の上に落ちたお前の血の跡」

1980年前後に、こんな小説をガルシア・マルケスがコツコツ書いていたのだ。

そう思うと、これらの小説の不思議な色に浸されて、記憶にあった80年代の様相や色合いが何となく変わってしまったような気分になる。

2014年9月1日月曜日

海街diary6 四月になれば彼女は/吉田秋生

海街シリーズも6巻目かと思う。

最近、分厚い本ばかり読んでいたので、買った時の本の薄さに久々にびっくりしたが、一読して、とても面白かったし、作品のレベルは下がっていないと思った。

この物語は、意外と人の死に伴う相続のもめごととか、わりと生々しい話に触れている機会が多いのだが、

海猫食堂のおばさんが癌で亡くなる際、おばさんが、不義理の弟には法定相続分だけにして、食堂を手伝い、病気の自分を世話してくれた人たちに対して、残りの全財産を遺贈しようとしたが、相続のアドバイザーをしていた信用金庫の課長が、「あなたの善意があなたの大切な人を傷つけるかもしれない」と諭し、20万円程度の遺贈に抑えたというエピソードは、なるほど、そういうものなのかと考えさせられた。

さらに、その後のおばさんの言葉も。

「死んだ後のことは正直考えてなかったわ 先に死んでいく者の願うことは すべてかなえられると思うのは やっぱり傲慢よね」

こういうのは、法制度だけ理解しても分からない大人の言葉ですね。

こんな大人の対応をする信用金庫の課長に惹かれ、ついに恋を意識し始めた佳乃の邪悪なオーラがいい。(他が、みんな、いい人ばっかりだから)

すずの進路がどうなるのかということも含め、次巻も楽しみ。

最近、分厚い本ばかり読んでいたので、買った時の本の薄さに久々にびっくりしたが、一読して、とても面白かったし、作品のレベルは下がっていないと思った。

この物語は、意外と人の死に伴う相続のもめごととか、わりと生々しい話に触れている機会が多いのだが、

海猫食堂のおばさんが癌で亡くなる際、おばさんが、不義理の弟には法定相続分だけにして、食堂を手伝い、病気の自分を世話してくれた人たちに対して、残りの全財産を遺贈しようとしたが、相続のアドバイザーをしていた信用金庫の課長が、「あなたの善意があなたの大切な人を傷つけるかもしれない」と諭し、20万円程度の遺贈に抑えたというエピソードは、なるほど、そういうものなのかと考えさせられた。

さらに、その後のおばさんの言葉も。

「死んだ後のことは正直考えてなかったわ 先に死んでいく者の願うことは すべてかなえられると思うのは やっぱり傲慢よね」

こういうのは、法制度だけ理解しても分からない大人の言葉ですね。

こんな大人の対応をする信用金庫の課長に惹かれ、ついに恋を意識し始めた佳乃の邪悪なオーラがいい。(他が、みんな、いい人ばっかりだから)

すずの進路がどうなるのかということも含め、次巻も楽しみ。

2014年8月31日日曜日

池澤夏樹が始めた電子書籍

池澤夏樹が株式会社ボイジャーと組んで、自身の作品の電子書籍化を本格的に始めたらしい。

http://dotplace.jp/archives/10786

この記者会見の記事を読むと、ボイジャーの電子書籍ビジネスは、作家の報酬の取り分が、紙の本と比較して格段に高いことが分かる。

紙の本は、通常、作家の取り分は10%

しかし、このボイジャーの電子書籍では、30~40%になるらしい。

これは、作家にとっては大きなインセンティブになるだろう。

もう一つ、目を引いたのは、Romancer(ロマンサー)という出版方法の仕組みである。

https://romancer.voyager.co.jp/

・作家は、自分が書いたWord、PDF等のデータを、Romancerのサイトにアップロードするだけで、簡単に電子書籍が作れる。

・EPUB 3という電子書籍のマスターデータを、作家自身が保持することができ、色んな電子出版会社に提供できる。

・アプリをダウンロードしなくても、Webベースで作品を閲覧することができる。

紙の本の出版を思えば、非常に簡便でオープンな方法と言えよう。

また、既存の出版社に対し、電子書籍の売上の10%を支払うというボイジャーの方針も、ある意味すごい。

日本の出版契約では、出版会社が、その本の独占出版権を持つという契約が一般的である。

つまり、契約を締結すると、以後、その出版会社の承諾を得ない限り、作家本人であっても、出版できないことになってしまう。

池澤夏樹は、記者会見で、紙の出版では、このような出版会社との契約もあり、丸谷才一の全集ですら、全12巻しかまとめることができなかったことを嘆いている。(本当は30巻ぐらいの著作のボリュームがあるらしい)

ボイジャーの戦略の上手いところは、既存の出版会社を敵に回さず、お宅にもフィーを支払うから、電子出版させてくださいよという有効な妥結案を提示しているところだ。

このようなボイジャーの戦略上手も、彼が電子書籍化に踏み切った大きな理由らしい。

日経の記事では、「従来の出版市場が縮小を続ける一方で、電子出版は5年後に3000億円超に成長するとの予測がある」とのこと。

池澤夏樹作品の電子書籍化は、その流れを象徴するような出来事だと感じた。

*最初、池澤夏樹の電子出版した短編小説の感想を書こうと思っていたが、この電子書籍ビジネスの話の方が、思ったよりインパクトが大きいことに気づいた。

http://dotplace.jp/archives/10786

この記者会見の記事を読むと、ボイジャーの電子書籍ビジネスは、作家の報酬の取り分が、紙の本と比較して格段に高いことが分かる。

紙の本は、通常、作家の取り分は10%

しかし、このボイジャーの電子書籍では、30~40%になるらしい。

これは、作家にとっては大きなインセンティブになるだろう。

もう一つ、目を引いたのは、Romancer(ロマンサー)という出版方法の仕組みである。

https://romancer.voyager.co.jp/

・作家は、自分が書いたWord、PDF等のデータを、Romancerのサイトにアップロードするだけで、簡単に電子書籍が作れる。

・EPUB 3という電子書籍のマスターデータを、作家自身が保持することができ、色んな電子出版会社に提供できる。

・アプリをダウンロードしなくても、Webベースで作品を閲覧することができる。

紙の本の出版を思えば、非常に簡便でオープンな方法と言えよう。

また、既存の出版社に対し、電子書籍の売上の10%を支払うというボイジャーの方針も、ある意味すごい。

日本の出版契約では、出版会社が、その本の独占出版権を持つという契約が一般的である。

つまり、契約を締結すると、以後、その出版会社の承諾を得ない限り、作家本人であっても、出版できないことになってしまう。

池澤夏樹は、記者会見で、紙の出版では、このような出版会社との契約もあり、丸谷才一の全集ですら、全12巻しかまとめることができなかったことを嘆いている。(本当は30巻ぐらいの著作のボリュームがあるらしい)

ボイジャーの戦略の上手いところは、既存の出版会社を敵に回さず、お宅にもフィーを支払うから、電子出版させてくださいよという有効な妥結案を提示しているところだ。

このようなボイジャーの戦略上手も、彼が電子書籍化に踏み切った大きな理由らしい。

日経の記事では、「従来の出版市場が縮小を続ける一方で、電子出版は5年後に3000億円超に成長するとの予測がある」とのこと。

池澤夏樹作品の電子書籍化は、その流れを象徴するような出来事だと感じた。

*最初、池澤夏樹の電子出版した短編小説の感想を書こうと思っていたが、この電子書籍ビジネスの話の方が、思ったよりインパクトが大きいことに気づいた。

2014年8月27日水曜日

終物語 上/西尾維新

終物語 上巻は、主人公である阿良々木暦が、「友達を作ると人間強度が下がる」と言うようになったきっかけとなる高校1年生の時の事件、遡って、彼が数学が得意科目となるきっかけとなった中学1年生の時の事件、さらに遡って、阿良々木暦を敵視する複雑な家庭環境の女の子が抱えた事件を、敵か味方か定かでない忍野扇と、彼女と仲が悪い羽川翼がホームズ役となり、阿良々木暦をワトソン役にして、何があったのかを解明していく推理小説仕立ての内容になっている。

忍野扇と、猫物語以降の羽川翼が、互いの推理力で対決するくだりは、読んでいて面白いものがあったが、やはり推理小説仕立てであって、推理小説とは言えないものだった。

そう思う一番の理由は、ほとんどの謎が、まるで痴呆のように記憶を喪失した阿良々木暦が語っていない部分に、真実が隠されているというオチになっているからだ。

この本で、阿良々木暦は怖いくらい重要な過去について記憶を喪失している。

それはたとえ故意でなかったとしても、彼が無意識に真実から目を背けた結果なのだろう。

そして、それはつまり、重要な真実から目をそらした結果、怪異に憑りつかれ、あるいは怪異を生み出してきた羽川、戦場ヶ原、八九寺、神原、千石といった少女たちと、いつも、彼女たちを助けていた阿良々木暦は実は同じ状況にあったということを意味する。

忍野扇と、猫物語以降の羽川翼が、互いの推理力で対決するくだりは、読んでいて面白いものがあったが、やはり推理小説仕立てであって、推理小説とは言えないものだった。

そう思う一番の理由は、ほとんどの謎が、まるで痴呆のように記憶を喪失した阿良々木暦が語っていない部分に、真実が隠されているというオチになっているからだ。

この本で、阿良々木暦は怖いくらい重要な過去について記憶を喪失している。

それはたとえ故意でなかったとしても、彼が無意識に真実から目を背けた結果なのだろう。

そして、それはつまり、重要な真実から目をそらした結果、怪異に憑りつかれ、あるいは怪異を生み出してきた羽川、戦場ヶ原、八九寺、神原、千石といった少女たちと、いつも、彼女たちを助けていた阿良々木暦は実は同じ状況にあったということを意味する。

2014年8月25日月曜日

コレラの時代の愛/ガルシア・マルケス

こんな恋愛小説は、読んだことがない。

なぜなら、主人公の船会社の社長 フロレンティーノ・アリーサと、その初恋の人である有名な医者の未亡人 フェルミーナ・ダーサは、七十歳を過ぎた、死に近い老人なのだから。

物語のはじまりも変わっている。

主人公ではなく、フェルミーナ・ダーサの夫 フベナル・ウルビーノ博士の一日から始まり、彼が事故で死に、フロレンティーノ・アリーサが、夫を亡くしたフェルミーナ・ダーサに愛を誓うところまでを最初に描く。

それは、フロレンティーノ・アリーサが、未亡人 フェルミーナ・ダーサに愛を告白するまで待った、五十一年九ヵ月と四日目だった。

そして、物語は、フロレンティーノ・アリーサとフェルミーナ・ダーサの出会いの時に遡る。

お金はあるが、マフィアのように怪しいビジネスに手を染めている父親を持つ美しい少女フェルミーナ・ダーサと、船会社事業を創設した男の内縁の子として母親に育てられたフロレンティーノ・アリーサ。

二人の出会いと別れ。

そして、フェルミーナ・ダーサの結婚。

数多くの女性と関係しながらも、フロレンティーノ・アリーサは、フェルミーナ・ダーサを想う心だけは失わずにいた。

そして、決して不幸ではない二人の別々の人生をたどりながら、無情にも年月は過ぎてゆき、物語は最初の場面へと戻ってゆく。

この物語の面白さは、何といっても、主人公がラブレターでもって、相手に愛情を伝えるシーンが多いことだろう。

恋愛への情熱を燃やすフロレンティーノ・アリーサは、フェルミーナ・ダーサには出せない手紙の思いを持て余し、街の代書屋として、数々のカップルのラブレターを無料で代書するサービスをはじめる。

ある日、内気な感じの女の子が、受け取ったばかりの、答えを返さずにはいられないラブレターに返事を書いてもらえないかと、フロレンティーノ・アリーサに震えながら頼みにくる。

フロレンティーノ・アリーサは、その手紙が自分が前日の午後に書いたものだということに気づく。

彼は、女の子が受けた感動と年齢にふさわしい文体を使い、自分が書いた手紙に対する返事を書いてあげる。

少しずつ、フロレンティーノ・アリーサに惹かれてゆくフェルミーナ・ダーサだったが、この物語は二人の隠しきれない老いと、それに気づいている当人同士のひそかな困惑をつつみ隠さず描く。

そういった目にしたくないものまで含めて、人を愛せるだろうかと疑ってしまうくらい。

フロレンティーノ・アリーサの最後の言葉が素敵だ。

こんなにカッコいいエンディングを誰が想像しただろう。

なぜなら、主人公の船会社の社長 フロレンティーノ・アリーサと、その初恋の人である有名な医者の未亡人 フェルミーナ・ダーサは、七十歳を過ぎた、死に近い老人なのだから。

物語のはじまりも変わっている。

主人公ではなく、フェルミーナ・ダーサの夫 フベナル・ウルビーノ博士の一日から始まり、彼が事故で死に、フロレンティーノ・アリーサが、夫を亡くしたフェルミーナ・ダーサに愛を誓うところまでを最初に描く。

それは、フロレンティーノ・アリーサが、未亡人 フェルミーナ・ダーサに愛を告白するまで待った、五十一年九ヵ月と四日目だった。

そして、物語は、フロレンティーノ・アリーサとフェルミーナ・ダーサの出会いの時に遡る。

お金はあるが、マフィアのように怪しいビジネスに手を染めている父親を持つ美しい少女フェルミーナ・ダーサと、船会社事業を創設した男の内縁の子として母親に育てられたフロレンティーノ・アリーサ。

二人の出会いと別れ。

そして、フェルミーナ・ダーサの結婚。

数多くの女性と関係しながらも、フロレンティーノ・アリーサは、フェルミーナ・ダーサを想う心だけは失わずにいた。

そして、決して不幸ではない二人の別々の人生をたどりながら、無情にも年月は過ぎてゆき、物語は最初の場面へと戻ってゆく。

この物語の面白さは、何といっても、主人公がラブレターでもって、相手に愛情を伝えるシーンが多いことだろう。

恋愛への情熱を燃やすフロレンティーノ・アリーサは、フェルミーナ・ダーサには出せない手紙の思いを持て余し、街の代書屋として、数々のカップルのラブレターを無料で代書するサービスをはじめる。